概要

NFT取引で得た利益に関する税金の全てを解説する実践マニュアルです。利益が「雑所得」としてどう扱われるか、売買だけでなく購入時やGiveawayなど課税対象となる6つの瞬間を詳述。

地獄の損益計算を自動化する神ツール「クリプタクト」等を厳選紹介し、確定申告が必要なケースと手順を解説します。税金の不安から解放され、安心してNFT投資を続けるための必読ガイドです。

目次

はじめに

ついにあなたのNFTコレクションは価値を増し、ウォレットの評価額は購入時を大きく上回りました。初めてのNFTがフロアプライスの10倍になり、思わずガッツポーズ。この興奮と達成感こそ、NFTの醍醐味の一つです。しかし、その輝かしい利益の裏には、決して無視することのできない、もう一つの現実が存在します。それが**「税金」**です。

「まだ日本円にしていないから大丈夫」「個人の趣味の範囲だから関係ない」「儲かっている人が少ないからバレないだろう」 ——これらは、NFTの税務において最も危険で、将来的にあなたの資産を脅かしかねない3つの致命的な誤解です。

日本の税法において、NFT取引で得た利益は、原則として課税対象となる「所得」です。そして、「知らなかった」という言い訳は、税務署には一切通用しません。数年後に突然、多額の追徴課税と延滞税の通知が届き、NFTで得た利益以上の金額を支払う羽目になった…という悲劇は、決して絵空事ではないのです。

この記事は、あなたを脅すために書かれたものではありません。むしろその逆です。税金の知識は、あなたを不必要な恐怖や不安から解放し、**NFT投資を健全かつ持続可能なものにするための「最強の盾」**です。

今回は、この複雑で避けては通れないテーマについて、以下の構成で、どこよりも分かりやすく、実践的に解説していきます。

- なぜNFT取引に税金がかかるのか?基本のキ

- 【重要】課税タイミングはいつ?利益が発生する6つの瞬間

- 利益の計算方法 - 取得原価と経費を理解する

- 確定申告は必要?ボーダーラインと手順

- 【神ツール】地獄の計算から解放される!おすすめ損益計算ツール3選

- 最終手段にして最強の盾 - 税理士への相談

確定申告の時期に慌てて地獄を見ないために。そして、あなたが胸を張って「NFTで資産を築いた」と言えるようになるために。さあ、健全なNFT投資家への最後の関門を突破しましょう。

第1章: なぜNFT取引に税金がかかるのか?基本のキ

まず、最も根本的な疑問から始めましょう。なぜ、デジタルデータに過ぎないNFTの取引で得た利益に、税金を支払う必要があるのでしょうか。

答えはシンプルです。日本の所得税法では、個人が資産(NFTや暗号資産も含む)を売却するなどして得た利益は「所得」とみなされ、所得税の課税対象となるからです。

所得区分は「雑所得」が基本

NFT取引で得た所得は、現在の税法上、給与所得や事業所得など10種類ある所得区分のうち、原則として**「雑所得(ざつしょとく)」**に分類されます。

「雑所得」の最大の特徴は、他の所得(サラリーマンであれば給与所得)と合算して税額を計算する**「総合課税(そうごうかぜい)」**の対象となる点です。

graph TD

subgraph "総合課税の仕組み"

A["あなたの給与所得<br>(例: 500万円)"] -- 合算 --> C{総所得金額};

B["NFTの利益 (雑所得)<br>(例: 100万円)"] -- 合算 --> C;

C -- "合計所得 (600万円) に応じた税率が適用" --> D["所得税額が決定"];

D -- "税率は累進課税" --> E["所得が高いほど税率も高くなる<br>(5%~45%)"];

end

株やFXの利益(申告分離課税で税率が一律約20%)とは異なり、雑所得はあなたの総所得金額が大きくなるほど、より高い税率が適用される**「累進課税」**が採用されています。つまり、NFTで大きく利益を出せば出すほど、税金の負担も重くなる可能性があることを覚えておく必要があります。

※NFTの売買を事業として継続的に行い、生計を立てているような場合は「事業所得」とみなされる可能性もありますが、副業として行っている個人の多くは「雑所得」に該当すると考えてよいでしょう。

第2章: 【重要】課税タイミングはいつ?利益が発生する6つの瞬間

「日本円に換金した時だけが課税タイミング」——これは、NFT税務における最も危険な誤解です。実際には、あなたが「利益が確定した」と認識していない瞬間にも、課税対象となる所得が発生しています。

ここでは、課税対象となりうる6つの代表的なタイミングを解説します。

1. NFTを暗号資産(ETH, MATIC等)で売却した時

最も基本的なケースです。あなたが保有するNFTをOpenSeaなどで売却し、対価としてETHを受け取った場合、**「売却時のETHの時価(日本円換算額)」**が売上となり、そこから取得原価と経費を差し引いた額が利益となります。

2. NFTを日本円で売却した時

一部のマーケットプレイスでは日本円での直接売買が可能です。この場合はシンプルで、受け取った日本円の金額がそのまま売上となります。

3. NFTを他のNFTと交換した時

物々交換も、税法上は「保有資産を時価で売却し、その対価で別の資産を購入した」とみなされ、課税対象となります。交換に出したNFTの時価と取得原価の差額が、利益または損失として認識されます。

4. 暗号資産でNFTを購入した時(最重要注意点!)

ここが最大の落とし穴です。例えば、あなたが1ETH=10万円の時に購入したETHを使い、1ETH=30万円になった時に1ETHのNFTを購入したとします。この時、あなたはNFTを買っただけのように思えますが、税法上は**「価値が20万円分上がったETHという資産を使って支払いを行った」**と解釈されます。

つまり、NFTの購入と同時に、ETHの値上がり益(キャピタルゲイン)である20万円(30万円 - 10万円)が所得として確定し、課税対象となるのです。

graph TD

subgraph "暗号資産でNFTを購入する際の課税"

A["1ETH = 10万円の時に<br>1ETHを購入"] --> B["時が経ち...<br>1ETH = 30万円に値上がり"];

B --> C["価値30万円のETHを使って<br>NFTを1ETHで購入"];

C ==> D{"利益が確定!"};

D --> E["**20万円**の利益 (30万円 - 10万円)<br>が雑所得として課税対象になる"];

end

graph TD

subgraph "暗号資産でNFTを購入する際の課税"

A["1ETH = 10万円の時に<br>1ETHを購入"] --> B["時が経ち...<br>1ETH = 30万円に値上がり"];

B --> C["価値30万円のETHを使って<br>NFTを1ETHで購入"];

C ==> D{"利益が確定!"};

D --> E["**20万円**の利益 (30万円 - 10万円)<br>が雑所得として課税対象になる"];

end

5. GiveawayやAirdropでNFTを無償取得した時

プレゼント企画(Giveaway)や、プロジェクトからの無償配布(Airdrop)でNFTを手に入れた場合、**「取得した時点でのNFTの時価」**が所得として認識されます。タダでもらったから非課税、とはなりません。

6. ステーキングやP2Eゲームで報酬を得た時

NFTを預けて(ステーキングして)報酬として暗号資産を得たり、Play-to-Earnゲームをプレイして報酬を得たりした場合も同様に、**「報酬を受け取った時点での時価」**が所得として計上されます。

これらのタイミングで発生した所得を、一つ一つ記録・計算していく必要があります。

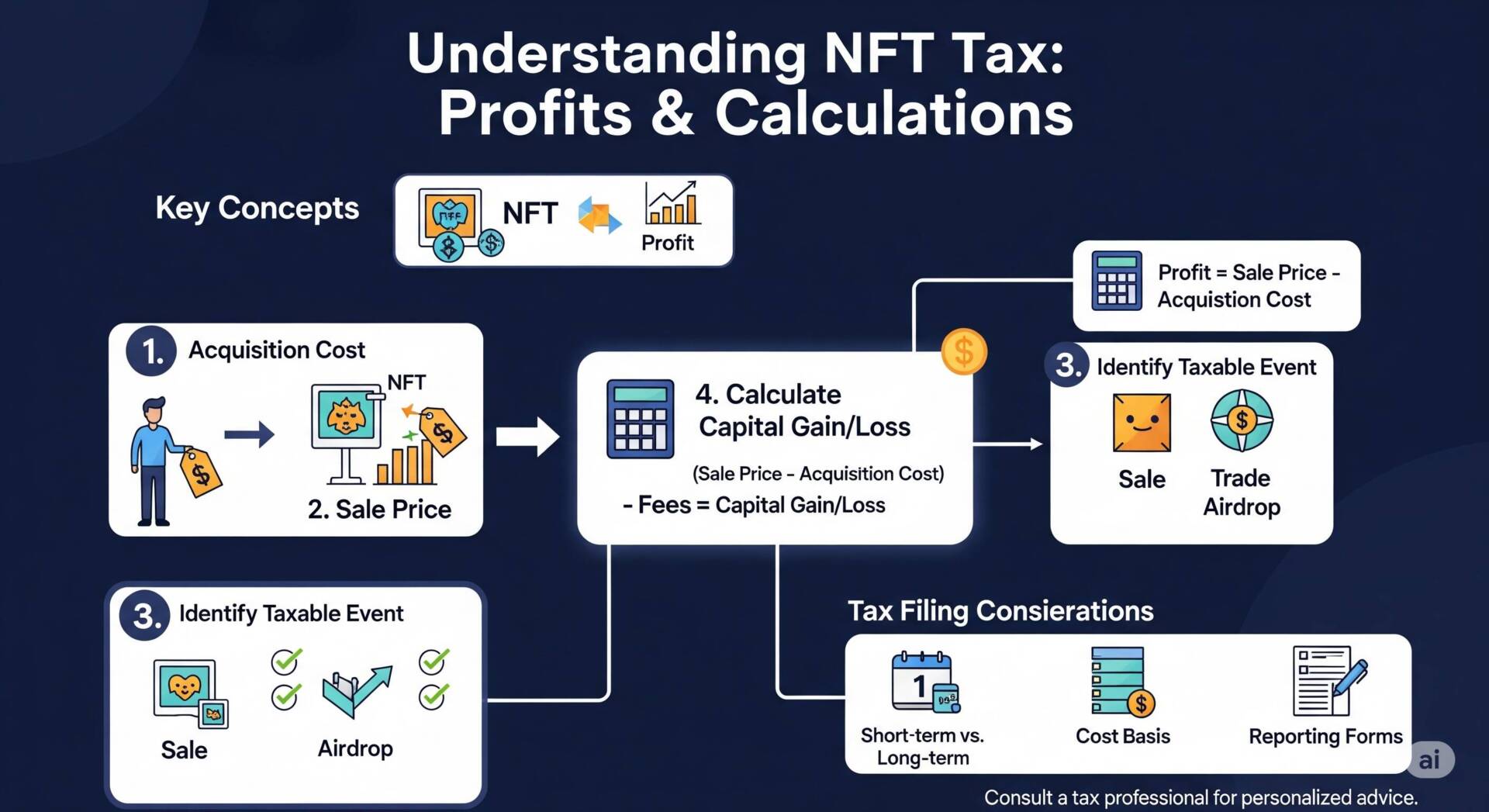

第3章: 利益の計算方法 - 取得原価と経費を理解する

所得の計算式は、以下の通りです。

所得金額 = 総収入金額(売上) - 必要経費

これをNFTの売買に当てはめると、より具体的になります。

利益 = 売却時の時価 - (NFTの取得原価 + 売買にかかった経費)

- 売却時の時価: 売却時に受け取った暗号資産の、その瞬間の日本円換算価格です。

- NFTの取得原価: NFTを購入するために支払った暗号資産の、その瞬間の日本円換算価格 + 購入時に支払ったガス代。

- 経費: 売却時に支払ったガス代、マーケットプレイスの手数料、情報収集のための書籍代やセミナー代、PC購入費(按分計算が必要な場合あり)、そして損益計算ツールの利用料などが含まれます。

【暗号資産の取得原価計算】 暗号資産の取得原価を計算する方法には「移動平均法」と「総平均法」がありますが、個人投資家の場合は、取引の都度、取得単価を計算し直す**「移動平均法」**が一般的です。一度選択した計算方法は、原則として継続して使用する必要があります。 (例: 1ETH=10万円で1ETH買い、次に1ETH=30万円で1ETH買うと、保有する2ETHの平均取得単価は20万円になる、という考え方です)

第4章: 確定申告は必要?ボーダーラインと手順

これまでの計算で所得が発生していたとして、全員が確定申告をしなければならないわけではありません。

確定申告が必要になる人

- 給与所得のある会社員・パート・アルバイトの方: 給与所得や退職所得以外の所得(NFTの利益を含む)の合計額が、年間で20万円を超えた場合。

- 給与所得のない専業主婦・学生・個人事業主の方: 所得の合計額が、基礎控除額である年間48万円を超えた場合。

この「20万円」「48万円」というボーダーラインは、利益(所得)の金額であり、売上ではない点に注意してください。

確定申告の手順(概要)

- 取引履歴の収集: 1月1日〜12月31日までの、全てのNFT・暗号資産取引の履歴データを、利用した取引所やウォレット(Etherscan等)からダウンロードします。

- 損益計算: 収集したデータを元に、前述の計算方法で年間の損益を計算します。(手計算はほぼ不可能なため、次章のツール利用を強く推奨)

- 申告書の作成: 国税庁のウェブサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用し、画面の指示に従って給与所得や計算した雑所得などを入力し、申告書を作成します。

- 提出・納税: 作成した申告書を、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に、e-Tax(電子申告)で送信するか、印刷して税務署に郵送・持参します。算出された税額を期限までに納付して完了です。

第5章: 【神ツール】地獄の計算から解放される!おすすめ損益計算ツール3選

ここまで読んで、「全ての取引の時価を調べて、移動平均法で計算して…なんて、絶対に無理だ!」と感じたのではないでしょうか。その感覚は、正しいです。数百、数千に及ぶ取引を手計算するのは非現実的であり、間違いの元です。

そこで、現代のNFT投資家にとっての「三種の神器」とも言えるのが、暗号資産・NFTの損益計算ツールです。これらのツールは、取引所の取引履歴やウォレットアドレスを連携させるだけで、複雑な損益計算を自動で行ってくれます。

数万円のツール利用料を惜しんだ結果、計算に何十時間も費やしたり、計算ミスで数十万円の追徴課税を受けたりするリスクを考えれば、これは**「必要経費」ではなく「必須の投資」**です。

おすすめ①: Cryptact(クリプタクト) - 業界のデファクトスタンダード

- 概要: 日本国内で最も多くのユーザーに利用されている、信頼性抜群の損益計算ツール。個人投資家から税理士まで、プロフェッショナルにも愛用されています。

- 特徴:

- 圧倒的な対応範囲: 国内外の主要な取引所、ブロックチェーンに幅広く対応。NFTの自動識別機能も日々強化されています。

- 高い信頼性: 多くの暗号資産専門の税理士が利用しており、計算ロジックの正確性には定評があります。

- 税理士紹介サービス: ツールを使っても不安な場合、提携している暗号資産に強い税理士を紹介してもらえるサービスがあり、初心者にも安心です。

- こんな人におすすめ:

- どのツールを選べば良いか分からない、信頼性を最も重視する人。

- 将来的に税理士への相談も視野に入れている人。

おすすめ②: Gtax(ジータックス) - 税理士法人連携の安心感

- 概要: 暗号資産の会計・税務サービスを提供するAerial Partners社が運営。税理士法人が監修・開発に関わっている点が最大の強みです。

- 特徴:

- 分かりやすいUI: 直感的でクリーンなインターフェースに定評があり、初心者でも操作に迷いにくい設計です。

- 手厚いサポート: 使い方に困った際のカスタマーサポートが充実しています。

- NFT取引への対応強化: 主要なマーケットプレイスやブロックチェーンに対応し、NFTの損益計算もスムーズに行えます。

- こんな人におすすめ:

- ツールの使いやすさや、手厚いサポートを重視する人。

- 税理士法人がバックにいるという安心感を求める人。

おすすめ③: Koinly(コインリー) - グローバル取引に強い海外製ツール

- 概要: 世界中で広く使われている海外製のツールですが、日本語にも完全対応しており、日本円での損益計算も可能です。

- 特徴:

- グローバルな対応力: 海外の取引所や、マイナーなアルトコイン、DeFi、ステーキングなど、非常に広範な取引に対応しているのが魅力です。

- 無料プランが優秀: 一定の取引回数までなら無料で損益計算結果のプレビューが見られるため、「自分がどれくらい利益が出ているか」を大まかに把握したい場合に便利です。

- こんな人におすすめ:

- 海外の取引所やDEX(分散型取引所)での取引が多い人。

- 様々なDeFiサービスを利用している上級者。

第6章: 最終手段にして最強の盾 - 税理士への相談

損益計算ツールは非常に強力ですが、万能ではありません。特殊な取引(例: NFTプロジェクトの運営側になった、DeFiの複雑な取引が多いなど)がある場合や、年間の利益が数千万円を超えるような高額になった場合、計算結果にどうしても不安が残る場合など。

そんな時は、迷わず暗号資産・NFTに精通した税理士に相談しましょう。

税理士に相談するメリット:

- 正確性と合法性の担保: 申告内容のミスを防ぎ、追徴課税のリスクを最小化できます。

- 節税に関するアドバイス: 経費の計上範囲や、法人化の検討など、あなたに合った節税戦略のアドバイスが受けられます。

- 時間と精神的負担の軽減: 最も価値のあるメリットです。複雑な計算や制度の調査から解放され、あなたはNFTの研究や次の投資に集中できます。

【重要】税理士選びの注意点 相談する税理士は、誰でも良いわけではありません。必ず、**「暗号資産とNFTの税務に豊富な経験と知識を持つ」**専門家を選んでください。一般的な税理士では、この分野の特殊な取引を正確に理解できない可能性があります。クリプタクトやGtaxが提供する税理士紹介サービスは、その点で非常に信頼できる選択肢となります。

まとめ: 正しい知識が、あなたを自由にする

NFTと税金。この二つは、あなたがこの世界で活動を続ける限り、切っても切れない関係です。税金の話は、どうしても難しく、面倒なイメージが付きまといますが、決して恐怖の対象ではありません。

それは、航海における「海図」や「ルール」のようなものです。ルールを知り、正しく従うことで、あなたは嵐を避け、安全に、そして自由に大海原を冒険することができるのです。

今すぐ始めるべきこと:

- 日々の取引を記録する意識を持つ。

- 今年度の利益が20万円を超えそうなら、今のうちから損益計算ツールを導入し、取引履歴を連携させておく。

早めの準備が、未来のあなたを救います。正しい知識という盾を身につけ、税金の不安から解放され、心からNFTの世界を楽しんでください。

いよいよ次が最終ステップです。これまでの学びを統合し、あなたが持続的に成功するNFT投資家になるための「マインドセット」についてお話しします。