概要

分散型ストレージプロトコルIPFSの技術を詳解します。HTTPの中央集権的な課題を、コンテンツのハッシュ値(CID)でデータを扱う「コンテンツアドレッシング」で解決。

マークルDAGによるデータ構造化、DHTによるピア発見、IPNSによる動的コンテンツ管理の仕組みを図解。NFTやDAppsでの活用事例も交え、データの永続性と耐検閲性を実現する次世代ウェブの礎としての可能性を論じます。

目次

序論:ロケーションからコンテンツへ - 新しいインターネットのパラダイム

現代のインターネットは、その誕生から半世紀を経て、社会に不可欠な情報インフラへと発展しました。その基盤を支えるのが、HTTP (Hypertext Transfer Protocol) に代表されるクライアント・サーバーモデルと、URL (Uniform Resource Locator) を用いたロケーションアドレッシングです。しかし、このアーキテクチャは、その設計思想に起因する構造的な課題を内包しています。本稿では、これらの課題を解決する可能性を秘めた新しいプロトコル、IPFS (InterPlanetary File System) の技術的詳細を、図解を交えながら徹底的に解説します。IPFSが提唱する「コンテンツアドレッシング」というパラダイムシフトが、いかにしてより堅牢で、分散的かつ永続的なウェブを実現しようとしているのかを明らかにします。

現代ウェブアーキテクチャの課題

現在のウェブは、サービスを提供する「サーバー」と、それを要求する「クライアント」という明確な役割分担に基づいています 。このモデルはシンプルで理解しやすい一方、いくつかの根本的な限界を抱えています。

クライアント・サーバーモデルの限界: データやサービスは特定のサーバーに集約されています。これは、そのサーバーが攻撃、障害、あるいは意図的なシャットダウンによってオフラインになると、関連するすべてのコンテンツやサービスが利用不能になる「単一障害点 (Single Point of Failure)」を生み出します 。数百万のユーザーが同時にアクセスするような状況では、サーバーに負荷が集中し、パフォーマンスが著しく低下することもあります 。

ロケーションアドレッシングの脆弱性: HTTPは、https://example.com/assets/image.jpg のようなURLを用いて、コンテンツが「どこに (where)」存在するかを指定します 。このロケーション(場所)に依存したアドレッシングは、極めて脆弱です。もしサーバー管理者がファイルの場所を移動したり、ファイル名を変更したり、あるいはサーバー自体の運用を停止した場合、そのURLはもはや有効なコンテンツを指し示さなくなり、「404 Not Found」エラーが発生します。これは「リンク切れ (Link Rot)」として知られ、ウェブ上の情報が時間とともに失われていく主要な原因です 。ウェブは、永続的な情報アーカイブとしては本質的に不安定な構造を持っているのです。

検閲とデータ制御: データが中央集権的なサーバーに保管されているため、サーバー管理者や、そのサーバーが設置されている国の政府は、コンテンツへのアクセスを容易に遮断できます 。特定の情報へのアクセスを制限する「検閲」の技術的な標的となりやすく、データの自由な流通が妨げられるリスクを常に抱えています 。

IPFSの基本思想:コンテンツアドレッシング

IPFSは、これらの課題に対し、アドレッシングの根本思想を転換することでアプローチします。ロケーション(場所)ではなく、コンテンツ(内容)そのものに基づいてデータにアクセスする「コンテンツアドレッシング」という概念を導入しました 。

「何を」問うアドレッシング: IPFSでは、ファイルやデータにアクセスする際に、その保管場所を問いません。代わりに、そのコンテンツの「指紋」とも言える一意なハッシュ値を指定します 。このハッシュ値はCID (Content Identifier) と呼ばれ、コンテンツの内容から計算されるため、同じ内容のデータは常に同じCIDを持つことになります 。

不変性と検証可能性: CIDはコンテンツから直接生成されるため、データの内容が1ビットでも変更されれば、全く異なるCIDが生成されます。この特性は、データが改ざんされていないことを保証する強力なメカニズムを提供します。ユーザーは受け取ったデータのハッシュ値を再計算し、要求したCIDと一致するかどうかを確認することで、データの完全性を自己検証できます 。この仕組みは、信頼できる第三者を介さずにデータの真正性を保証することを可能にします。

このパラダイムシフトは、単なる技術的な改善にとどまりません。HTTPモデルでは、信頼の対象はドメインやサーバーの「所有者」でした。DNSやSSL/TLS証明書は、example.com が正当な運営者であることを保証しますが、その運営者が提供するコンテンツ自体はいつでも変更可能です 。一方、IPFSモデルでは、信頼の対象は暗号学的な証明によって保証された「コンテンツそのもの」に移ります。これにより、データはその提供元から切り離され、信頼できない不特定多数のピアからデータを取得しても、その完全性を確信できるのです。これは、中央集権的な信頼機関が存在しない分散型アプリケーション(DApps)を実現する上で、極めて重要な基盤となります。

永続的なWebのビジョン: IPFSの最終的な目標は、より回復力があり、永続的なウェブを構築することです。データが特定のサーバーに縛られることなく、ネットワーク上の誰か一人がコピーを保持している限り、コンテンツは存続し続けます 。これにより、オリジナルのホストが消滅してもデータが失われることのない、真に永続的な情報共有基盤の実現を目指しています 。

【テーブル1】HTTP vs. IPFS 構造比較

以下の表は、HTTPとIPFSの構造的な違いをまとめたものです。

| 特徴 | HTTP | IPFS |

| アドレッシング方式 | ロケーションベース (URL) | コンテンツベース (CID) |

| ネットワークモデル | クライアント・サーバー | P2P (Peer-to-Peer) |

| データの完全性 | 外部の仕組み (HTTPS/TLS) に依存 | プロトコルに内蔵 (ハッシュで自己検証) |

| コンテンツの永続性 | オリジナルホストに依存 | ネットワーク上の誰かが保持する限り存続 |

| 耐障害性 | 単一障害点が存在 | 分散化により高い耐障害性 |

| 検閲耐性 | サーバーが単一の標的となり脆弱 | 分散化により高い耐検閲性 |

| 効率性(人気コンテンツ) | サーバーへの負荷集中 | 人気が出るほどピアが増え高速化 |

第1部:IPFSアーキテクチャの解剖 - データの不変性と一意性

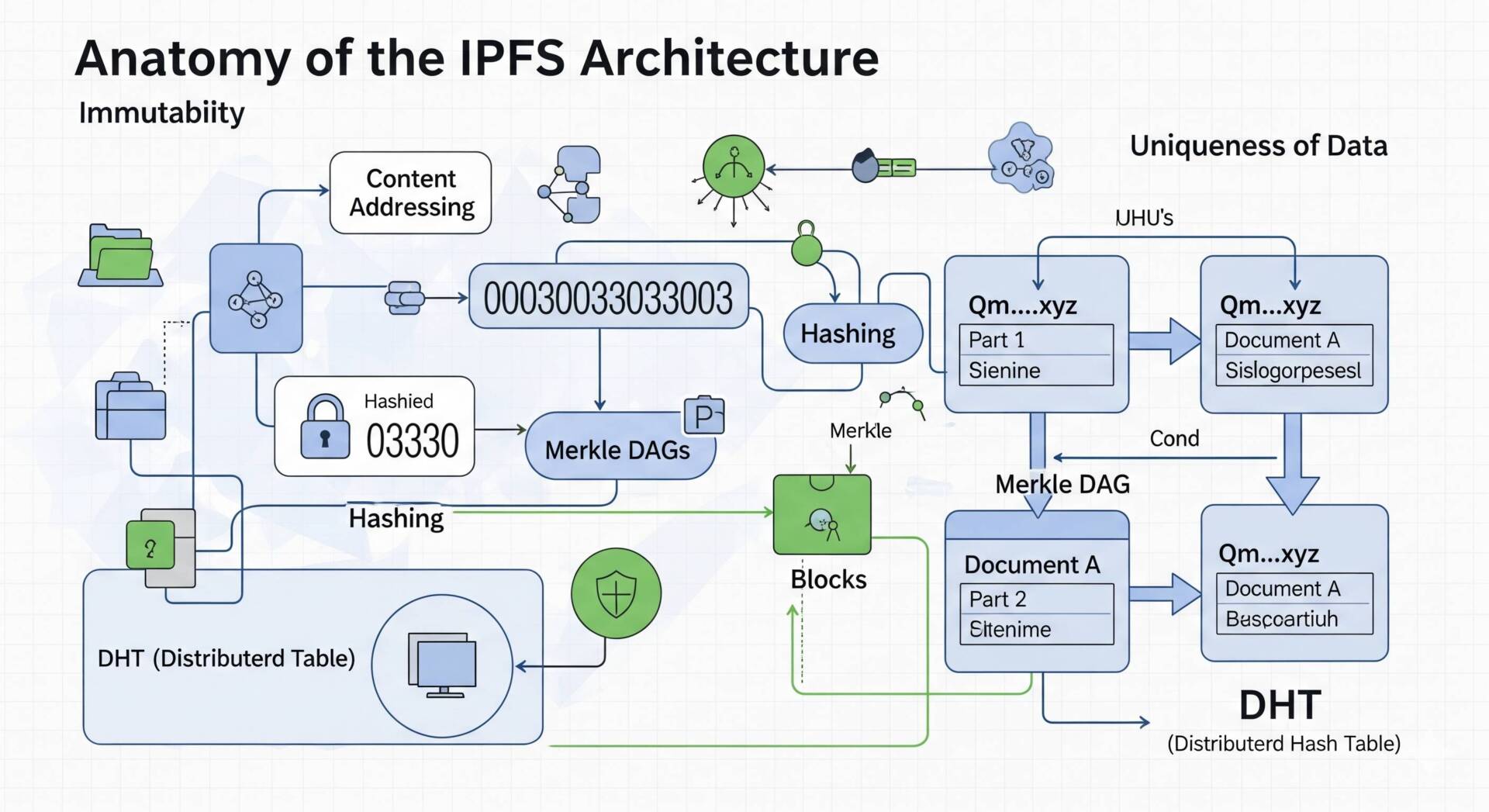

IPFSの核心は、データがどのように表現され、一意に識別されるかという点にあります。このセクションでは、デジタルコンテンツの「指紋」であるCIDと、データの完全性と効率性を両立させるデータ構造であるマークルDAGについて詳述します。

CID (Content Identifier): デジタルコンテンツの指紋

IPFSにおけるすべてのアドレスはCIDによって表現されます。初期のIPFSではCIDはコンテンツのハッシュ値とほぼ同義でしたが、現在のCIDは自己記述的なフォーマットへと進化しており、将来の技術的進歩にも対応できる柔軟性を備えています。

CIDの構成要素: CIDは、それ自体がどのような情報を含んでいるかを説明する、Multiformatsプロジェクトの仕様に基づいた構造体です。主要な構成要素は以下の通りです 。

- Multibase: CID文字列自体のエンコーディング形式(例: Base58, Base32)を指定します。これにより、ドメイン名など特定の文脈で使いやすい形式に変換できます。

- CID Version: CIDのバージョン(例: CIDv0, CIDv1)を示します。CIDv1が現在の標準であり、より多くのエンコーディングやハッシュアルゴリズムをサポートします。

- Multicodec: 参照先のコンテンツがどのようなデータフォーマットであるか(例:

dag-pbはIPFSの内部オブジェクト、rawは生のバイナリデータ)を示します 。 - Multihash: コンテンツの暗号学的ハッシュ値を含みます。これ自体も自己記述的であり、使用されたハッシュアルゴリズム(例:

sha2-256)とハッシュの長さがエンコードされています 。

この自己記述的な性質により、IPFSは将来にわたって後方互換性を維持できます。例えば、より安全で効率的な新しいハッシュアルゴリズムが開発された場合でも、Multihashのプレフィックスを変更するだけでシステムに統合でき、既存のCIDも問題なく機能し続けます 。

データのチャンク化とマークルDAG

IPFSにファイルを追加する際、ファイルはそのままの形で扱われるわけではありません。大規模なデータを効率的かつ安全に扱うため、精巧なデータ構造であるマークルDAG (Merkle Directed Acyclic Graph) が用いられます。

プロセス概要: IPFSにファイルを追加すると、まずファイルは「チャンク (chunk)」または「ブロック (block)」と呼ばれる小さな塊に分割されます。デフォルトのチャンクサイズは256KBです 。このチャンク化は、BitTorrentのようにデータを並列でダウンロードすることを可能にするための第一歩です 。

マークルDAGの構築: チャンク化されたデータは、以下のステップを経てマークルDAGとして構造化されます。

- 分割された各データチャンクが個別にハッシュ化され、それぞれのCIDが生成されます。これらのチャンクがグラフの末端ノード(葉)となります。

- 次に、これらのチャンクのCIDへのリンクを含むIPFSオブジェクト(

dag-pb形式のノード)が作成されます。このオブジェクト自体もハッシュ化され、新たなCIDが生成されます。 - ファイルが非常に大きい場合、このプロセスが階層的に繰り返されます。複数のチャンクを指す中間ノードが作られ、さらにその中間ノードを指す親ノードが作られていきます。これにより、親ノードが子ノードのCIDを介してリンクする有向非巡回グラフ(DAG)が形成されます。

- 最終的に、ファイル全体を表す単一のルートノードが形成され、そのノードのCIDがファイル全体のCIDとなります 。

この構造は、単にファイルを分割するだけでなく、分割されたパーツの集合と順序に対して暗号学的なコミットメントを生成します。ルートCIDは、ファイル全体を構成するすべての部品表(マニフェスト)として機能し、その完全性を保証します。

【図1】マークルDAGの構築プロセス

graph LR

subgraph "(video.mp4)等データファイル"

direction LR

F1(Chunk 1)

F2(Chunk 2)

F3(Chunk 3)

F4(...)

end

subgraph "ハッシュ化されたチャンク (リーフノード)"

direction LR

H1("CID(Chunk 1)")

H2("CID(Chunk 2)")

H3("CID(Chunk 3)")

H4("...")

end

Root("ルートノード (チャンクへのリンクを持つ)") -- "Link 1" --> H1

Root -- "Link 2" --> H2

Root -- "Link 3" --> H3

Root -- "Link 4" --> H4

FinalCID("video.mp4の最終CID") --> Root

F1 --> H1

F2 --> H2

F3 --> H3

F4 --> H4

IPFSの核となる特性:完全性と重複排除

マークルDAGというデータ構造は、IPFSに2つの極めて重要な特性をもたらします。

データ完全性の保証: マークルDAG構造により、データは改ざん不可能(tamper-proof)になります。もしデータチャンクの1ビットでも変更されれば、そのチャンクのハッシュ値は変わります。ハッシュ値の変更は、そのチャンクを指す親ノードのハッシュ値も変化させ、この変更はDAGのルートまで連鎖的に伝播します。結果として、ルートCIDが全く異なるものになるため、いかなる微細な改ざんも即座に検出可能です 。

効率的な重複排除: コンテンツアドレッシングは、設計上、効率的なデータ重複排除(deduplication)を可能にします。例えば、2つの異なる動画ファイルが、偶然にも全く同じ256KBのデータチャンクを含んでいた場合、そのチャンクは同じCIDを持つことになります。IPFSネットワーク上のノードは、このチャンクを一度だけ保存すればよく、ストレージ容量とネットワーク帯域を大幅に節約できます 。これは、Gitのようなバージョン管理システムにおいても極めて有効で、ファイルの新しいバージョンを保存する際に、変更があったチャンクのみを新たに追加すればよいためです。

マークルDAGの採用は、IPFSが単なるファイルストレージシステムではなく、より汎用的なデータ構造の同期プロトコルであることを示唆しています。ファイルシステム、データベース、ブロックチェーンなど、DAGとして表現できるあらゆるデータ構造は、IPFSのコアな仕組みを用いて効率的に保存、検証、転送することが可能です。この概念をさらに発展させたものが、IPLD (InterPlanetary Linked Data) と呼ばれるデータモデルであり、IPFSの汎用性を支える基盤となっています 。

第2部:広大なネットワークにおけるデータの航海術 - コンテンツの発見と転送

データがCIDとマークルDAGによって一意かつ安全に表現された後、次の課題は「広大なP2Pネットワークの中から、目的のCIDを持つデータを誰が保持しているかを発見し、それを効率的に取得するか」です。IPFSはこの課題を、DHT(分散ハッシュテーブル)とBitswapという2つの主要なプロトコルを連携させることで解決します。

DHT (分散ハッシュテーブル): 「誰が何を持っているか」の地図

DHTは、IPFSネットワーク全体に分散された巨大な索引(インデックス)のようなものです。その主な役割は、特定のCID(キー)と、そのCIDのコンテンツを提供しているピアのネットワークアドレス(バリュー)を対応付けることです 。中央集権的なサーバーなしに、コンテンツの場所を特定するための根幹をなす仕組みです。

Kademliaベースのアーキテクチャ: IPFSは、Kademliaアルゴリズムに基づくDHTを採用しています。このシステムでは、各ピアが持つ一意のPeerIDとコンテンツのCIDが、同じ256ビットのハッシュ空間にマッピングされます。2つのID間の「距離」は、それらのハッシュ値のXOR(排他的論理和)によって数学的に定義されます。各ピアは、自身からの「距離」に応じて他のピアの情報を整理したルーティングテーブルを保持しており、これにより効率的な探索が可能になります 。

コンテンツの公開 (PutProvider): ノードがIPFSにファイルを追加すると、そのノードはコンテンツの「プロバイダー(提供者)」となります。ノードはこれをネットワークに告知するため、DHTを利用します。具体的には、追加したファイルのCIDに最も「近い」PeerIDを持つk個のピア(通常k=20)を見つけ出し、それらのピアに「プロバイダーレコード」(自身のPeerIDとネットワークアドレスを含む情報)を保存するよう依頼します 。これにより、CIDを索引としてプロバイダーの情報を引けるようになります。

コンテンツの発見 (FindProviders): あるCIDを持つファイルを取得したいノードは、まずDHTにそのCIDを問い合わせます。ノードは自身のルーティングテーブルを元に、目的のCIDに「近い」と思われるピアに問い合わせを行います。問い合わせを受けたピアは、自身が知る限りでさらに近いピアの情報を返します。このプロセスを再帰的に繰り返す「DHTウォーク」によって、最終的にプロバイダーレコードを保持しているピアにたどり着きます 。重要なのは、DHTが返すのはコンテンツそのものではなく、コンテンツを持っているピアのアドレス情報であるという点です。

Bitswapプロトコル: 効率的なブロック交換

DHTによってコンテンツの提供者が見つかった後、実際のデータブロックの交換を担うのがBitswapプロトコルです 。これはBitTorrentの思想に触発されていますが、特定のファイルだけでなく、マークルDAGで表現されるあらゆるデータ構造に対応できるよう一般化されています 。

wantlistのメカニズム: Bitswapの中心的な概念はwantlistです。データを取得したいノードは、現在探しているブロックのCIDのリスト(wantlist)を作成します。そして、自身が直接接続しているすべてのピア(隣人ノード)に対してこのwantlistを送信します 。

データ交換: wantlistを受け取ったピアは、自身がそのリストに含まれるブロックを保持しているかを確認し、もし持っていれば要求元のノードにそのブロックを送信します。この交換はピア間で直接行われます。マークルDAGで構成された大きなファイルを取得する場合、異なるチャンクを複数のピアから同時に並行してダウンロードできるため、ダウンロード速度が大幅に向上します 。

連携プレー: DHTとBitswapによるコンテンツルーティング

IPFSのコンテンツ発見・取得プロセスは、BitswapとDHTが巧みに連携することで、効率性と網羅性のバランスを取っています。

最適化されたフロー: システムは無駄な通信を避けるように設計されています。ノードはまず、低コストなローカル検索から開始します。つまり、すでに接続済みのピアに対してBitswapでwantlistを送り、目的のデータを持っていないか尋ねます。多くの場合、関連するデータをやり取りしているピア同士は、互いに必要なブロックを持っている可能性が高いため、この段階で解決することが期待されます。

このローカル検索でブロックが見つからなかった場合にのみ、ノードはより広域な探索、すなわちDHTへの問い合わせ(FindProviders)を実行します 。DHTウォークという比較的高コストな処理を経て新たなプロバイダーを発見し、そのプロバイダーと新たに接続を確立します。一度接続が確立されれば、再びBitswapプロトコルを用いて、必要なブロックの

wantlistを送信し、データを取得します。特に、大きなファイルのルートCIDのプロバイダーを見つけた後は、そのファイルを構成する他のすべてのチャンク(子ノード)を、追加のDHT検索なしにBitswapだけで要求できるため、これは極めて重要な最適化です 。

【図2】コンテンツ発見と取得のシーケンス

sequenceDiagram

actor User

participant Client as "あなたのIPFSノード"

participant Peers as "接続中のピア"

participant DHT

participant Provider as "コンテンツプロバイダーノード"

User->>Client: コンテンツを要求 (CID)

Client->>Peers: Bitswap: wantlistを送信 (CID)

alt "直接接続ピアがコンテンツを保持"

Peers-->>Client: 要求されたブロックを送信

else "ローカルに見つからない"

Client->>DHT: FindProviders(CID)

DHT-->>Client: プロバイダーレコードを返す (Peer ID + Address)

Client->>Provider: プロバイダーに接続

Client->>Provider: Bitswap: wantlistを送信 (CID)

Provider-->>Client: 要求されたブロックを送信

end

Client-->>User: コンテンツを返す

このBitswapを優先し、DHTをフォールバックとする二段階の発見メカニズムは、分散型ネットワークにおける重要な設計思想を体現しています。それは、グローバルな到達可能性とローカルな効率性の間のトレードオフを現実的に解決するアプローチです。すべてのリクエストに対してグローバルなクエリを発行するのではなく、まず確立済みの接続という貴重なリソースを活用します。ピア間の接続には局所性の原理が働く傾向があり、最近アクセスしたコンテンツに関連するデータは、近傍のピアが持っている可能性が高いからです。DHTは、そのローカルな探索が失敗した際の、堅牢でグローバルに一貫性のある「最後の砦」として機能します。このハイブリッドモデルにより、ネットワークは自己最適化する能力を持ちます。ノードがネットワークに長く参加し、より多くのピアと接続を確立するほど、DHTへの依存度が下がり、コンテンツ発見の速度が向上するという、アクティブな参加者にとって有益なフィードバックループが生まれるのです。

第3部:不変データへの可変ポインタ - IPNSによる動的コンテンツ管理

IPFSの根幹をなすコンテンツアドレッシングとCIDは、データの不変性という強力な保証をもたらします。しかし、この不変性は、ウェブサイトやドキュメントのように内容が頻繁に更新される動的なコンテンツを扱う上で大きな課題となります。IPFSはこの課題を、IPNS (InterPlanetary Name System) という仕組みで解決します。

IPNSの必要性

不変性の課題: IPFS上でウェブサイトをホスティングしていると仮定します。もしサイト内の文章の誤字を一つ修正しただけでも、ファイルのハッシュ値が変わり、結果としてサイト全体のルートCIDが変更されてしまいます。ユーザーに対して、更新のたびに新しいCIDアドレスを通知するのは非現実的です。ユーザーが必要とするのは、コンテンツのバージョンが変わっても常に同じようにアクセスできる、安定的で人間が扱いやすいアドレスです 。

解決策: IPNSは、この問題を解決するために設計されました。IPNSは、不変のIPFSデータ(CID)に対して、更新可能な可変の「名前(ポインタ)」を作成する仕組みを提供します。これにより、常に最新バージョンのコンテンツを指し示す、永続的なアドレスを持つことが可能になります 。

IPNSの仕組み: 公開鍵暗号の応用

IPNSの信頼性と所有権の証明は、公開鍵暗号技術に基づいています。

キーペアの生成: すべてのIPNS名は、一対の暗号鍵(公開鍵と秘密鍵)に紐づいています 。IPFSユーザーは、複数のキーペアを生成することで、異なるIPNS名を複数管理することができます。

IPNS名の正体: IPNS名そのものは、実は公開鍵のハッシュ値から生成されたCIDです。この構造により、IPNS名は「自己証明的 (self-certifying)」となります。つまり、その名前に対応する秘密鍵を所有していることだけが、その名前の所有者であり、内容を更新する権限を持つことの唯一の証明となります 。

IPNSレコード: IPNS名を特定のコンテンツ(CID)にリンクさせるために、所有者は「IPNSレコード」を作成します。このレコードには以下の情報が含まれます。

- コンテンツパス: リンク先のパス(例:

/ipfs/<CID>)。 - シーケンス番号: 更新のたびにインクリメントされる数値。これにより、古いレコードを新しいレコードで上書きする際の順序が保証され、リプレイ攻撃を防ぎます。

- 有効期間 (Validity): このレコードが有効と見なされる期間(TTL: Time To Live)。

- 公開鍵: 所有者の公開鍵。

署名と公開: 所有者は、作成したIPNSレコードに自身の秘密鍵でデジタル署名を施します。この署名付きレコードが、IPNSの「実体」です。そして、この署名付きレコードをDHTなどのネットワークメカニズムを通じて公開(publish)します 。

4.3. 更新と名前解決のフロー

レコードの更新: ウェブサイトを更新し、新しいCIDが生成された場合、所有者は以下の手順でIPNS名を更新します。

- 新しいCIDと、インクリメントされたシーケンス番号を含む新しいIPNSレコードを作成します。

- 同じ秘密鍵でこの新しいレコードに署名します。

- 署名された新しいレコードをDHTに再公開し、古いレコードを上書きします 。

名前解決: ユーザーが/ipns/<name>のようなIPNSアドレスにアクセスしようとすると、その裏側では以下のプロセスが実行されます。

- ユーザーのIPFSノードは、DHTに対して

<name>(公開鍵のハッシュ)に対応するIPNSレコードを問い合わせます。 - DHTから署名付きIPNSレコードを取得します。

- ノードは、レコード内の公開鍵(または名前に含まれる公開鍵のハッシュ)を使って署名を検証し、レコードが正当な所有者によって作成されたことを確認します。また、シーケンス番号を比較して最新のレコードであることを確認します。

- 検証が成功すると、レコード内のコンテンツパスから目的のCIDを抽出し、そのCIDに基づいて通常のコンテンツ取得プロセス(第2部で解説したDHTとBitswapによるフロー)を開始します 。

【図3】IPNSレコードの更新と解決

sequenceDiagram

actor Owner

participant Node as "所有者のノード"

participant DHT

actor User

participant Client as "ユーザーのノード"

Owner->>Node: コンテンツを更新 (New_CIDが生成される)

Node->>Node: 新しいIPNSレコードを作成 (New_CIDを指し、seq++する)

Node->>Node: 秘密鍵でレコードに署名

Node->>DHT: 署名済みIPNSレコードを公開

User->>Client: /ipns/Owner_Name を要求

Client->>DHT: Owner_NameのIPNSレコードを解決

DHT-->>Client: 署名済みIPNSレコードを返す

Client->>Client: 公開鍵で署名を検証

Client->>DHT: FindProviders(New_CID)

Note right of Client: (通常のコンテンツ取得プロセスへ...)

IPNSは、人間中心の使いやすさと安定したアドレスという利便性を得るために、コンテンツアドレッシングの持つ純粋な速度とシンプルさをある程度犠牲にするという、必然的かつ複雑なトレードオフを内包しています。CIDへのアクセスがコンテンツの場所を直接見つける一段階のプロセスであるのに対し、IPNSへのアクセスは、まず名前をCIDに解決するという追加のステップを必要とします 。この名前解決はDHTルックアップを伴うため、遅延が生じます。

さらに、所有者がレコードを更新してから、その変更が分散化されたDHT全体に行き渡るまでには時間がかかります。これは、分散システムにおける「一貫性」と「可用性」の古典的なトレードオフであり、IPNSレコードの有効期間(TTL)によって調整されます 。短いTTLは更新の反映を速めますが、発行者ノードがオフラインになるとレコードが失効しやすくなります。長いTTLは可用性を高めますが、ユーザーが古い情報を参照し続ける期間が長くなる可能性があります。したがって、IPNSはDNSの単純な代替品ではなく、異なる性能特性と制約を持つシステムとして理解し、利用する必要があります。

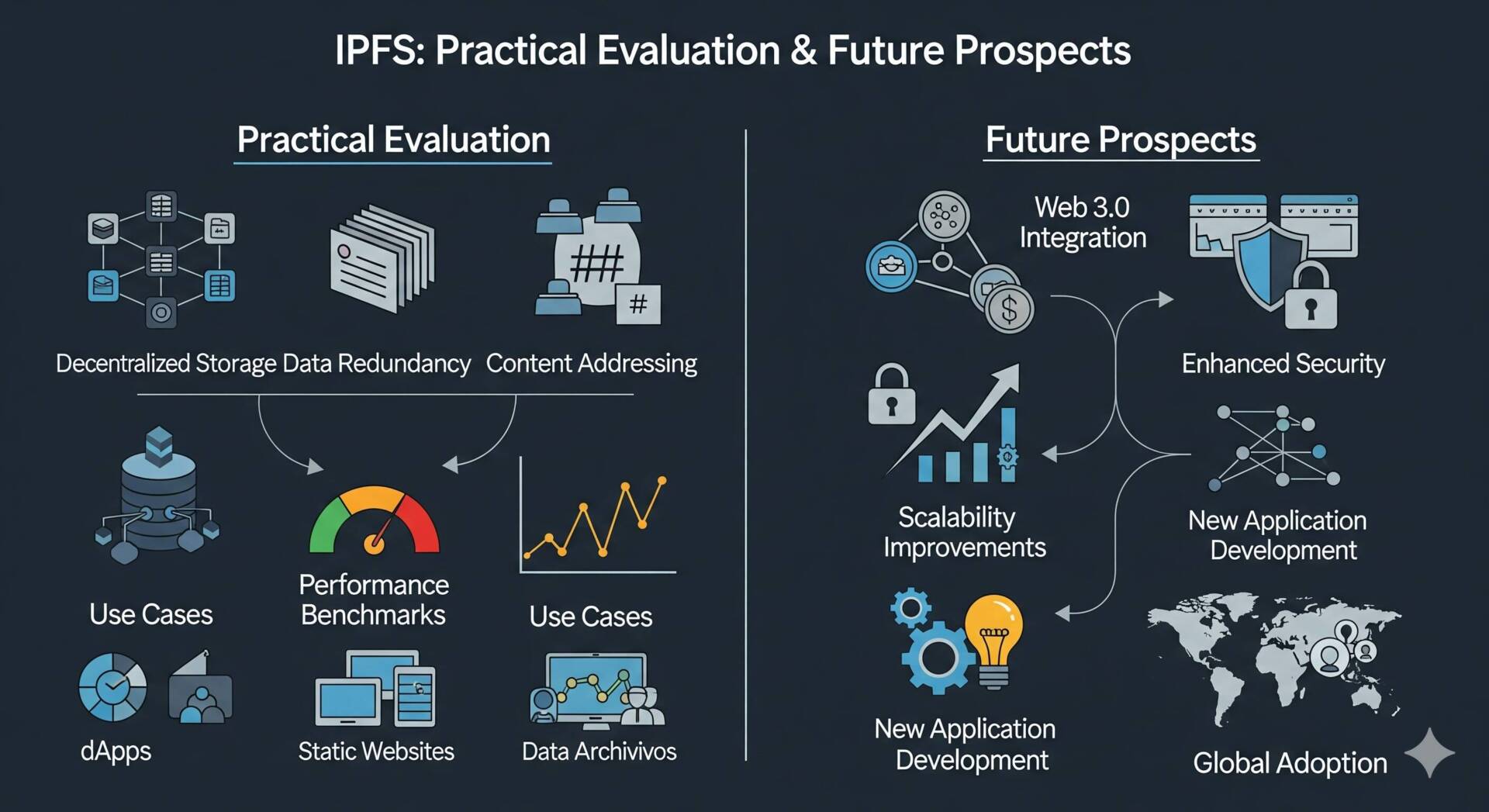

第4部:IPFSの実践的評価と未来展望

IPFSは革新的なアーキテクチャを持つ一方で、実世界での運用には利点と課題の両方が存在します。この最終セクションでは、IPFSの長所と短所を客観的に評価し、主要なユースケースと、そのエコシステムがどのように進化しているかを考察します。

IPFSがもたらす主要な利点

耐障害性と耐検閲性: P2Pネットワークに基づく分散型の設計により、単一障害点が排除されます。コンテンツは誰でも複製(ミラーリング)できるため、オリジナルが削除されてもネットワーク上に残り続け、検閲や削除が極めて困難になります 。

効率性と帯域幅削減: 特に人気のあるコンテンツの場合、遠く離れた単一のサーバーからダウンロードするのではなく、地理的に近い複数のピアから同時にデータを取得できます。これにより、ダウンロードが高速化されます。また、組み込みのブロックレベルでの重複排除機能は、ストレージとネットワーク帯域を大幅に節約します 。ある調査では、動画配信において最大60%の帯域幅削減効果が示されています 。

データ主権とコスト削減: コンテンツ制作者は、高価な中央集権型ホスティングサービスに依存することなく、自身の作品を直接配布できます。これにより、コストが削減されると同時に、データに対するコントロールを取り戻す「データ主権」が実現します 。

実運用における課題とデメリット

コンテンツの永続性問題: IPFSの設計思想とは裏腹に、データは自動的に永続化されるわけではありません。ネットワーク上の少なくとも一つのノードが、そのデータを意図的に保持(「ピン留め (pinning)」)している場合にのみ、データは利用可能な状態を維持します。もし誰もそのファイルをピン留めしなければ、ノードのガベージコレクションによってデータは消去され、最終的にはアクセス不能になります。この問題を解決するために、「Pinata」のような商用のピン留めサービスが登場しましたが、これは料金を支払ってデータの永続性を確保するという点で、ある種の再中央集権化をもたらしています 。

パフォーマンスとプライバシー: コンテンツの発見、特に人気のないコンテンツやニッチなデータの場合、DHTでの探索に時間がかかり、HTTPよりも遅くなることがあります 。また、プライバシーに関する懸念も指摘されています。DHTは公開されたネットワークであるため、特定のCIDを問い合わせる行為は、そのノードがそのコンテンツに関心があることをネットワーク上の他のピアに知らせることになります。これにより、ユーザーの興味や活動が追跡される可能性があります 。

ユーザビリティと導入の壁: IPFSの概念やツールは、従来のウェブプロトコルと比較して複雑であり、開発者や一般ユーザーにとって学習曲線が急です。また、HTTPに比べてエコシステムやコミュニティの規模がまだ小さく、「ネットワーク効果」が十分に働いていないため、導入の障壁となっています 。

主要なユースケース分析

これらの特性を踏まえ、IPFSは特定の分野で強力なユースケースを確立しています。

NFT (Non-Fungible Tokens): IPFSは、NFTに関連するデジタルアートやメタデータを保存するための事実上の標準となっています。NFT自体はブロックチェーン上のトークンに過ぎませんが、そのトークンが指し示す画像や動画といった実データは、IPFSに保存されるのが一般的です。コンテンツアドレッシングにより、NFTが「特定の、変更不可能なデータ」を指していることが暗号学的に保証され、デジタル資産の永続性と検証可能性というNFTの根幹的な価値を支えています 。

DAppsと分散型Webホスティング: 分散型アプリケーション(DApps)のフロントエンド(UI部分)をIPFSでホスティングすることにより、中央集権的なサーバー管理者によってサイトが閉鎖されるリスクを排除できます。ブロックチェーン上で動作するバックエンドと組み合わせることで、誰も止めることのできない「Unstoppable Application」を構築できます 。

大規模データセットの配布: 科学研究データ、公文書アーカイブ、ソフトウェアのパッケージマネージャーなど、巨大なデータを多くのユーザーに配布する用途に適しています。大容量ファイルを効率的に配布し、データの完全性を保証できるIPFSの特性が最大限に活かされます 。

Filecoinとの連携と永続ストレージの展望

IPFSの最大の課題である「コンテンツの永続性」を解決するために、同じくProtocol Labsによって開発されたのがFilecoinです。

インセンティブレイヤーの追加: IPFSプロトコル自体には、他人のデータを無償で保存し続けるインセンティブ(動機付け)が組み込まれていません 。Filecoinは、IPFSの上に乗る「インセンティブレイヤー」として機能するように設計されています。ユーザーはFilecoinのトークンを支払うことで、ストレージプロバイダー(マイナー)に自身のデータを指定された期間保存してもらう契約を結びます。これにより、経済的な動機付けに基づいた、分散型のストレージ市場が形成されます 。

永続ストレージの実現へ: IPFSがデータの「アドレッシング」と「転送」を担い、Filecoinが「インセンティブ付けされた永続的保存」を担うことで、両者は互いを補完し合います。この連携は、IPFSの永続性問題を根本的に解決し、真に永続的なウェブというビジョンを実現するための重要な一歩と見なされています 。

IPFSは、それ単体で完結したエコシステムというよりは、そのポテンシャルを最大限に引き出すために他のシステム(ピン留めサービスやFilecoinなど)を必要とする、基礎的なプロトコルレイヤーと捉えるのが適切です。そのミニマルで特定の意見に偏らない設計思想は、最大の強みであると同時に、外部のインセンティブメカニズムを必要とするという最大の課題の源泉でもあります。この課題を解決するために、中央集権的なピン留めサービスという実用的だが思想的には矛盾する解決策と、Filecoinのような複雑だが思想的に一貫した解決策という2つの道筋が生まれています。IPFSエコシステムの成功と分散化の度合いは、これらのインセンティブレイヤーの成功に密接に結びついていると言えるでしょう。

結論:分散型ウェブの礎としてのIPFS

本稿では、IPFSの技術的アーキテクチャ、その核心をなすコンテンツアドレッシングの概念、そして実運用における利点と課題を包括的に解説しました。

IPFSは、現代のウェブが抱える中央集権性、脆弱性、そして情報の短命性といった問題に対する、根本的な解決策を提示します。ロケーションではなくコンテンツに基づいてデータを扱うというパラダイムシフトは、データの完全性を自己検証可能にし、ネットワークから単一障害点を排除し、検閲に対する強力な耐性を生み出します。マークルDAG、DHT、Bitswapといった洗練された技術要素の組み合わせは、分散環境下で効率的かつ確実にデータをやり取りするための堅牢な基盤を提供します。

一方で、IPFSは万能薬ではありません。コンテンツの永続性を保証するためのインセンティブ設計の欠如、パフォーマンスやプライバシーに関する課題、そして依然として高い導入のハードルなど、普及に向けた道のりは平坦ではありません。IPNSによる動的コンテンツのサポートも、利便性とパフォーマンスの間のトレードオフを伴います。

結論として、IPFSは現時点ですべてのユースケースにおいてHTTPを置き換えるものではありません。むしろ、より resilient(回復力があり)、verifiable(検証可能で)、そして user-centric(ユーザー中心)な次世代インターネット、すなわちWeb3を構築するための、不可欠な礎石と位置づけるべきです。NFTの資産保存、DAppsのホスティング、大規模データの配布といった分野で既にその価値を証明しており、Filecoinのようなインセンティブレイヤーとの連携によって、その適用範囲はさらに拡大していくでしょう。

IPFSが目指すのは、仲介者によって管理・統制されるデータの世界から、ユーザー自身がデータをコントロールし、その正しさが数学によって証明される未来です。そのビジョンが完全に実現するにはまだ時間と技術の成熟が必要ですが、IPFSがその未来に向けた最も重要な構成要素の一つであることは疑いありません。