概要

DeFi(分散型金融)を学ぶ上で不可欠な土台技術「ブロックチェーン」の仕組みを、初心者向けに図解を多用して解説します。取引記録を繋ぐ「ブロック」、改ざんを不可能にする「ハッシュ」、みんなで監視する「P2Pネットワーク」といった核心技術から、PoWやPoSなどの「コンセンサスアルゴリズム」までを網羅。

さらに、ブロックチェーン上でDeFiを機能させる「スマートコントラクト」の役割を解き明かします。学習を加速させるためのおすすめ書籍、オンライン講座、必須アイテムのハードウェアウォレットも具体的に紹介。この記事一つで、DeFiの世界への確かな一歩を踏み出せます。

-

-

DeFi学習20ステップ目次

DeFi(分散型金融)の基本から応用までを20ステップで完全解説!ウォレット作成、DEXでの取引、レンディング、イールドファーミング、リスク管理まで、初心者でも着実に知識を習得し、未来の金融テクノロジーを実践的に学べるロードマップです。

続きを見る

目次

はじめに

2020年の「DeFiの夏」以降、私たちの金融のあり方を根本から変える可能性を秘めたDeFi(分散型金融)は、日に日にその存在感を増しています。しかし、その革新的な世界の扉を開けるには、避けては通れない一つの重要なテクノロジーがあります。それが、ブロックチェーンです。

「DeFiに興味はあるけれど、そもそもブロックチェーンが何なのかよく分からない…」 「ビットコインの技術でしょ?くらいの知識しかない…」 「なんだか難しそうで、勉強するのをためらってしまう…」

そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。しかし、ご安心ください。この記事を読み終える頃には、あなたはDeFiの土台であるブロックチェーンの仕組みを、誰かに説明できるレベルまで理解しているはずです。

本記事では、DeFi学習のSTEP 2として、ブロックチェーンの核心的な仕組みを、豊富な図解を交えながら、可能な限り専門用語を避けて分かりやすく解説します。さらに、あなたの学習を次のステージへと加速させる、珠玉のおすすめ商品も厳選してご紹介します。

さあ、DeFiという新たな経済圏を冒険するための、頑丈な「土台」を一緒に築き上げていきましょう!

第1章:ブロックチェーンとは?~デジタルの鎖で繋がれた究極の台帳~

まずは、ブロックチェーンが一体何者なのか、その正体を突き止めましょう。

ブロックチェーンを一言でいうと?

ブロックチェーンとは、一言で表すなら「参加者全員で共有・監視できる、絶対に改ざんできないデジタルの取引台帳」です。

私たちは普段、銀行にお金を預けたり、送金したりする時、銀行という中央管理者が管理する巨大なデータベース(台帳)を信頼しています。しかし、ブロックチェーンには、この「中央管理者」が存在しません。

では、誰が台帳を管理するのか?答えは「ネットワークの参加者全員」です。同じ取引台帳のコピーをみんなで持ち合い、お互いに監視し合うことで、データの正しさを担保するのです。この仕組みを分散型台帳技術(Distributed Ledger Technology, DLT)と呼びます。

そして、この台帳は、一定期間の取引記録をまとめた「ブロック」を、時系列に沿って「チェーン」のように繋いでいくことで形成されます。だから「ブロックチェーン」と呼ばれるのです。

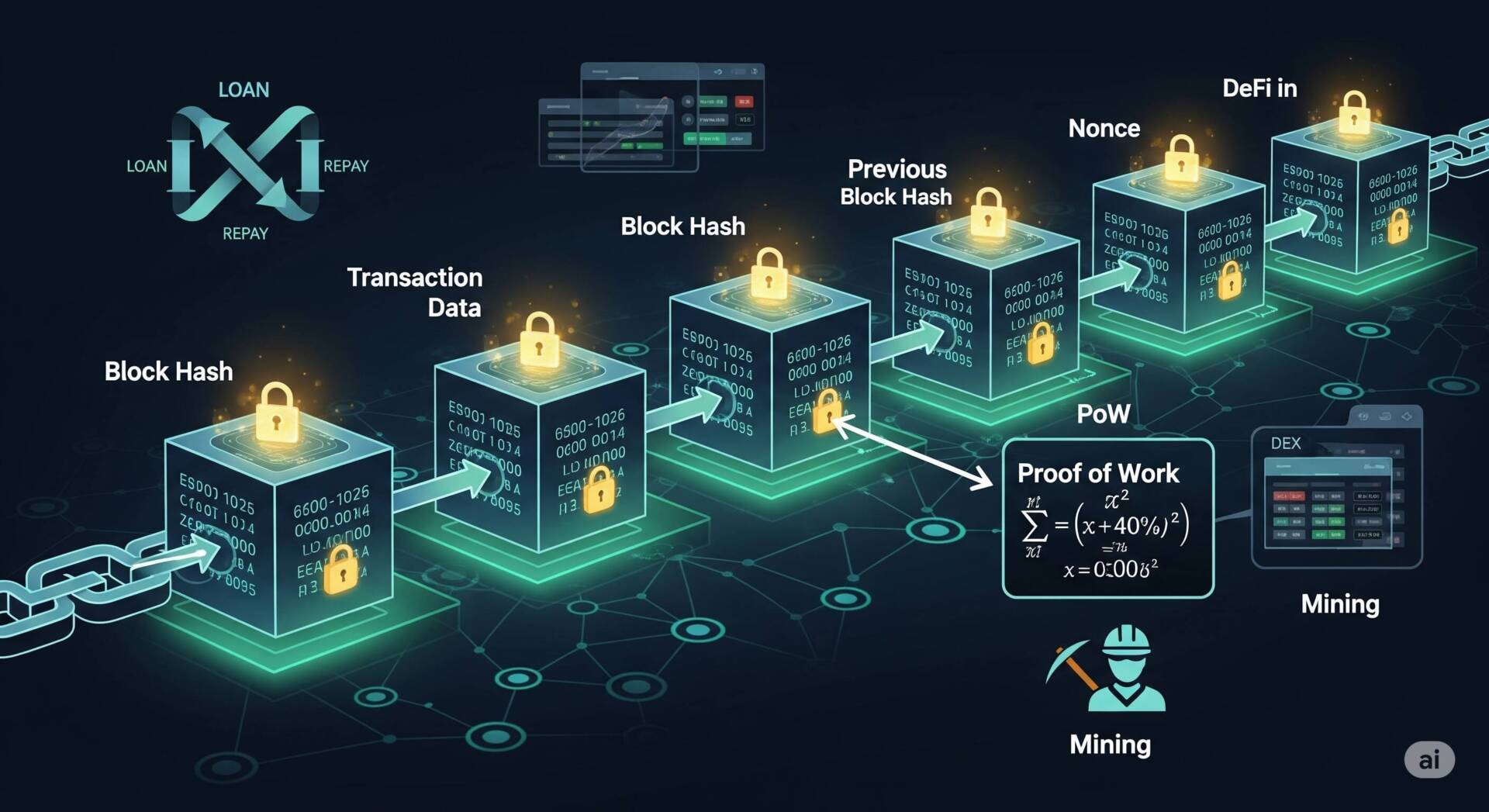

図解:ブロックがチェーンで繋がるイメージ

言葉だけでは分かりにくいかもしれませんので、簡単な図で見てみましょう。

graph TD;

subgraph "ブロックチェーン"

A["ブロック1<br/>(取引記録 A, B, C)"] --> B["ブロック2<br/>(取引記録 D, E, F)"];

B --> C["ブロック3<br/>(取引記録 G, H, I)"];

C --> D["..."];

end

このように、取引記録を詰め込んだ箱(ブロック)が、順番に鎖で繋がれていく。これがブロックチェーンの基本的な構造です。一度繋がれたブロックを後から変更することは、極めて困難になります。なぜ困難なのか?その秘密は、次の章で解き明かしていきます。

第2章:ブロックチェーンが「革命」と呼ばれる3つの仕組み

ブロックチェーンが「改ざん不可能」で「信頼できる」と言われるのには、3つの重要な技術的仕組みが関わっています。この章では、その核心に迫ります。

【仕組み①】データの塊「ブロック」とその中身

まず、チェーンを構成する一つ一つの「ブロック」の中身を覗いてみましょう。ブロックには、主に以下の3つの情報が格納されています。

- 取引データ(トランザクション): 「AさんからBさんへ1BTC送金」といった、実際の取引記録。

- ハッシュ値: このブロック自身の「指紋」のようなユニークなID。

- 前のブロックのハッシュ値: 一つ前のブロックの「指紋」。

これを図にすると、以下のようになります。

graph TD;

subgraph "ブロックの構造"

direction LR;

PrevHash["前のブロックの<br/>ハッシュ値"] --> Data["取引データ<br/>(A→B 1BTCなど)"];

Data --> CurrentHash["このブロックの<br/>ハッシュ値"];

end

ここで重要なのが「前のブロックのハッシュ値」です。各ブロックは、一つ前のブロックのハッシュ値を自身の情報として取り込みます。これにより、ブロック同士が鎖のように繋がり、時系列的な連続性が生まれるのです。

【仕組み②】改ざんを不可能にする「ハッシュ」

さて、先ほどから登場している「ハッシュ」とは何でしょうか?

ハッシュとは、「ハッシュ関数」という特殊な計算方法を使って、元のデータから生成される、一見ランダムな文字列のことです。これは、データの「デジタル指紋」のようなものだと考えてください。

ハッシュ関数には、主に以下の3つの重要な特徴があります。

- 不可逆性: 元のデータからハッシュ値を計算するのは簡単ですが、ハッシュ値から元のデータを復元することは、事実上不可能です。

- 機密性(雪崩効果): 元のデータが1ビットでも変わると、生成されるハッシュ値は全くの別物になります。

- 固定長: 元のデータの大きさに関わらず、生成されるハッシュ値の長さは常に同じです。

この特徴、特に「機密性」が、ブロックチェーンの改ざん耐性の鍵を握っています。

もし、悪意のある人が過去のブロック(例えばブロック2)の取引データを少しでも書き換えようとしたとします。すると、どうなるでしょうか?

- ブロック2のデータが変わるため、ブロック2のハッシュ値が全くの別物に変わります。

- ブロック3は、変更前の「正しいブロック2のハッシュ値」を情報として持っています。しかし、実際のブロック2のハッシュ値は変わってしまっているため、ブロック2とブロック3の繋がりが切れてしまいます。

- この矛盾を解消するには、ブロック3以降の全てのブロックのハッシュ値を再計算し、繋ぎ直さなければなりません。

これは、たった一つの取引記録を改ざんするためだけに、その後の全てのブロックを計算し直すという、途方もない作業を意味します。そして、次の仕組みが、この改ざんをさらに絶望的にします。

【仕組み③】みんなで監視する「分散型ネットワーク(P2P)」

ブロックチェーンのもう一つの大きな特徴は、データが分散型(P2P:ピアツーピア)ネットワークで管理されていることです。

従来のサービスのように、一つの会社がサーバー(中央管理者)でデータを一元管理する「中央集権型」とは対照的に、ブロックチェーンではネットワークに参加するコンピュータ(ノード)が、それぞれ同じ台帳のコピーを保持しています。

graph LR;

subgraph "中央集権型システム"

direction TB;

Server["中央サーバー(銀行など)"]

Server --> User1["ユーザーA"]

Server --> User2["ユーザーB"]

Server --> User3["ユーザーC"]

Server --> User4["ユーザーD"]

end

subgraph "分散型ネットワーク (P2P)"

direction LR;

Node1["ノードA"] --- Node2["ノードB"]

Node1 --- Node3["ノードC"]

Node1 --- Node4["ノードD"]

Node2 --- Node3

Node2 --- Node4

Node3 --- Node4

end

この「みんなで同じ台帳を持つ」という仕組みが、先ほどのハッシュによる改ざん防止機能をさらに強固にします。

仮に、ある攻撃者が自分の持っている台帳のデータを改ざんし、それに合わせて後続ブロックのハッシュ値も全て計算し直したとしましょう。しかし、その「偽のチェーン」は、他の大多数の参加者が持っている「本物のチェーン」とは異なるものになります。

新しいブロックが追加される際、ネットワークは「どのチェーンが正しいか」を多数決で判断します。そのため、攻撃者が自分の偽のチェーンを正当なものとして認めさせるには、ネットワーク全体の計算能力の51%以上を支配する必要があります(これを51%攻撃と呼びます)。

ビットコインのように巨大なネットワークでこれを実行するには、天文学的なコストと計算能力が必要となるため、事実上不可能とされています。

ハッシュによるデータの連鎖と、P2Pネットワークによる多数決。この二重の防御壁によって、ブロックチェーンは驚異的なデータの堅牢性・一貫性を実現しているのです。

第3章:みんなの合意がルールを作る「コンセンサスアルゴリズム」

「新しい取引記録(ブロック)をチェーンに繋ぐルールは、一体誰がどうやって決めているの?」

この疑問に答えるのが「コンセンサスアルゴリズム」です。これは、中央管理者がいない分散型ネットワークにおいて、取引の正当性を検証し、ブロックを追加するための「合意形成の仕組み(ルール)」です。

様々な種類がありますが、ここでは最も代表的な2つを紹介します。

仕事量で決める?「Proof of Work (PoW)」

Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)は、ビットコインで採用されている、最も歴史のあるコンセンサスアルゴリズムです。

PoWでは、新しいブロックを生成する権利を、膨大な計算競争に勝った者(マイナー)に与えます。「Work(仕事)」とは、この計算作業のことです。

マイナーたちは、「ナンス」と呼ばれる一度しか使えない数値をひたすら探し続けます。このナンスと取引データなどを組み合わせてハッシュ値を計算し、ある特定の条件(例えば、先頭に0が30個並ぶなど)を満たすハッシュ値を見つけ出したマイナーが、ブロック生成の権利と報酬(新規発行の暗号資産など)を得ることができます。

この計算作業をマイニング(採掘)と呼びます。金(ゴールド)を掘り当てるのに労力がかかるように、暗号資産を手に入れるのにも計算という労力が必要なことから、こう名付けられました。

- メリット: 高いセキュリティ。51%攻撃を行うには膨大な計算能力が必要。

- デメリット: 大量の電力を消費するため環境負荷が大きい。取引の承認に時間がかかる(スケーラビリティ問題)。

資産量で決める?「Proof of Stake (PoS)」

Proof of Stake(プルーフ・オブ・ステーク)は、PoWの電力消費問題を解決するために考案されたアルゴリズムです。イーサリアムなどがこの方式に移行(The Merge)したことで、近年注目度が高まっています。

PoSでは、計算競争の代わりに、その暗号資産の保有量(Stake)と保有期間に応じて、ブロックの承認者(バリデーター)が選ばれやすくなります。つまり、そのネットワークに多く貢献している(多くの資産を賭けている)人ほど、ブロックを承認して報酬を得るチャンスが増える仕組みです。

銀行にお金を預けると利息がもらえるように、暗号資産を預け入れる(ステーキングする)ことで、報酬を得ることができます。

- メリット: 電力消費が非常に少なく、環境に優しい。取引処理速度が速い。

- デメリット: 富の集中。資産家がより多くの報酬を得やすいため、中央集権化するリスクが指摘されることがある。

このように、コンセンサスアルゴリズムは、ブロックチェーンの安全性と効率性を支える、非常に重要なルールなのです。

第4章:光と影 ~ブロックチェーンのメリット・デメリット~

革命的な技術であるブロックチェーンにも、当然ながらメリットとデメリットが存在します。両方を正しく理解することで、その可能性と課題を客観的に捉えることができます。

ブロックチェーンがもたらす4つのメリット

- 改ざん耐性(不変性): これまで見てきたように、ハッシュと分散型ネットワークにより、一度記録されたデータの改ざんは極めて困難です。これにより、データの信頼性が非常に高くなります。

- システムダウンへの耐性(可用性): データが世界中のノードに分散して保存されているため、一部のノードが攻撃されたり、システムダウンしたりしても、ネットワーク全体が停止することはありません。中央集権型のように単一障害点(Single Point of Failure)が存在しないのです。

- 透明性: パブリック型のブロックチェーン(誰でも参加できるタイプ)では、原則として全ての取引記録が公開されています。誰でもその記録を閲覧・検証できるため、不正や隠蔽が起こりにくくなります。

- 低コスト(非中央集権性): 銀行や証券会社のような仲介・管理を行う中央機関が不要になるため、取引にかかる手数料やシステム維持コストを大幅に削減できる可能性があります。

押さえておくべき3つのデメリット

- スケーラビリティ問題: 多くのブロックチェーン、特にPoWを採用するものは、取引の承認に時間がかかり、一度に処理できる取引量に限りがあります。利用者が増えると、手数料(ガス代)が高騰したり、送金詰まりが発生したりする問題です。

- データの修正困難性: メリットである「不変性」は、裏を返せば「一度記録したデータを修正・削除できない」というデメリットにもなります。もし誤った情報や、消したい個人情報が書き込まれてしまった場合、それを取り消すことはできません。

- 51%攻撃のリスク: 理論上、ネットワーク全体の計算能力や資産の過半数を支配することで、不正な取引を承認させることが可能です。ビットコインのような巨大ネットワークでは現実的ではありませんが、規模の小さい新しいブロックチェーンでは、このリスクは常に存在します。

第5章:DeFiはブロックチェーンの上で動く!その関係性を徹底解説

さて、ここまででブロックチェーンの土台は完璧です。では、いよいよ本題のDeFiとブロックチェーンの関係を見ていきましょう。

結論から言うと、DeFiはブロックチェーンという土台の上で機能する、金融アプリケーションです。

graph LR;

subgraph "ブロックチェーン技術というOS"

B["ブロックチェーン<br/>(イーサリアム, Solanaなど)"];

end

subgraph "その上で動くアプリケーション"

D["DEX (Uniswap)"]

L["レンディング (Aave)"]

S["ステーブルコイン (DAI)"]

N["NFTマーケットプレイス"]

G["GameFi"]

end

B --> D;

B --> L;

B --> S;

B --> N;

B --> G;

ブロックチェーンが、パソコンやスマートフォンのOS(WindowsやiOS)だとすれば、DeFiは、そのOS上で動く個別のアプリケーション(ExcelやLINE)のようなものです。

そして、この関係性を繋ぐ上で欠かせないのが「スマートコントラクト」という技術です。

スマートコントラクトとは、「あらかじめ設定されたルールに従って、取引を自動的に実行するプログラム」のことです。ブロックチェーン上にこのプログラムを記録しておくことで、第三者の仲介なしに、契約の履行を自動化できます。

例えば、DeFiの一種であるDEX(分散型取引所)では、「Aさんが1ETHを預けたら、それに対応する量のUSDCをAさんのウォレットに自動で送る」というスマートコントラクトが動いています。これにより、取引所という管理者なしで、ユーザー同士の資産交換が可能になるのです。

つまり、

- ブロックチェーンは、改ざんできない安全な「実行環境(土台)」を提供し、

- スマートコントラクトは、その上で動く「自動契約プログラム」であり、

- DeFiは、それらを活用した具体的な「金融サービス」

という関係になります。ブロックチェーンなくして、DeFiは成り立たないのです。

第6章:【実践編】DeFi・ブロックチェーン学習を加速させる神アイテム3選

ブロックチェーンの仕組みを理解した今、あなたの知的好奇心は最高潮に達していることでしょう。ここからは、その熱意を具体的な知識やスキル、そして資産へと昇華させるための、強力なサポートアイテムをご紹介します。私が実際に活用し、多くの初心者におすすめしてきた「間違いのない」商品だけを厳選しました。

【知識を体系化】まずはこの1冊!おすすめ書籍

断片的なネット情報だけでは、知識はなかなか定着しません。信頼できる著者が体系的にまとめた書籍を読むことは、強固な知識の骨格を作る上で不可欠です。

商品A:『図解ポケット よくわかるブロックチェーンの基本と仕組み』 (秀和システム)

- 訴求ポイント: 「とにかく、一番わかりやすい本から始めたい!」という方に、真っ先におすすめしたい一冊です。その名の通り、豊富な図解と平易な言葉で、この記事で解説したようなブロックチェーンの核心的な概念を、スルスルと頭に入れることができます。専門書にありがちな難解な数式やコードは一切なく、まさに「読む」というより「見る」感覚で理解が進みます。通勤時間や寝る前のちょっとした時間に読むだけで、ブロックチェーンの全体像が掴める、まさに入門書の決定版です。

- こんな人におすすめ:

- 完全な初心者で、何から手をつけていいか分からない方

- 活字が苦手で、イラストや図で直感的に理解したい方

- DeFiやNFTに興味があるビジネスパーソン

商品B:『Mastering Bitcoin (マスタリング・ビットコイン)』 (オライリー・ジャパン)

- 訴求ポイント: もしあなたがエンジニアであったり、ブロックチェーンの技術的な側面に強い興味を抱いたりしているのであれば、この本を避けて通ることはできません。「ビットコインの技術バイブル」として世界中の開発者に読み継がれる本書は、ブロックチェーンの根幹をなす暗号技術、P2Pネットワーク、トランザクションの構造などを、コードレベルで徹底的に解き明かします。内容は高度ですが、その分、表面的な理解では決して得られない「本質」に触れることができます。この一冊を読破すれば、あなたは単なる知識の受け手から、技術を語れる実践者へと変貌を遂げるでしょう。

- こんな人におすすめ:

- エンジニア、プログラマー、またはそれを目指す学生

- ブロックチェーンの技術的な仕組みを深く、正確に理解したい方

- 将来的にブロックチェーン関連の開発に携わりたい方

商品C:『DeFiの教科書』 (翔泳社)

- 訴求ポイント: ブロックチェーンの基礎を固めたら、次はいよいよDeFiの世界へ。本書は、その名の通りDeFiに特化し、DEX、レンディング、イールドファーミングといった主要なサービスの仕組みから、実際に利用する際のウォレット操作、リスク管理までを網羅的に解説しています。単なる概念の説明に留まらず、「なぜ儲かるのか?」「どんなリスクがあるのか?」といった、投資家が本当に知りたい核心に迫る内容が魅力です。DeFiの世界で賢く立ち回るための、実践的な羅針盤となるでしょう。

- こんな人におすすめ:

- ブロックチェーンの基礎は理解し、次にDeFiを学びたい方

- DeFiで実際に資産運用を始めてみたいと考えている方

- DeFiの各種サービスの仕組みとリスクを正しく理解したい方

【動画で直感的に理解】オンライン学習プラットフォーム

書籍でインプットした知識を、動画という形で視覚的に補完することで、理解度は飛躍的に高まります。自分のペースで学べるオンライン講座は、忙しい現代人の強い味方です。

商品D:Udemy (ユーデミー)

- 訴求ポイント: 世界最大級のオンライン学習プラットフォームであるUdemyには、ブロックチェーンやDeFiに関する講座が星の数ほど存在します。「【DeFi】PancakeSwap完全攻略ガイド」や「ブロックチェーンの仕組みを1から丁寧に図解」など、特定のテーマに特化した講座が豊富で、自分の知りたいことをピンポイントで学べます。頻繁に行われるセールを利用すれば、数千円で質の高い講座を購入できるコストパフォーマンスの高さも大きな魅力。レビューを参考に、自分に合った講座を探す宝探しのような楽しさもあります。

- こんな人におすすめ:

- 自分の興味のある分野だけを効率的に学びたい方

- コストを抑えて学習を始めたい方

- 世界中の講師による多様な視点から学びたい方

【資産を守る必須装備】ハードウェアウォレット

DeFiの世界に足を踏み入れるなら、資産管理のセキュリティは最重要課題です。そこで絶対に必要になるのが、あなたの暗号資産をサイバー攻撃から守る「金庫」の役割を果たすハードウェアウォレットです。

商品E:Ledger (レジャー) シリーズ

- 訴求ポイント: ハードウェアウォレットの代名詞ともいえる存在が、フランスに拠点を置くLedger社の製品です。USBメモリのようなデバイス内に、あなたの資産にアクセスするための最も重要な情報である「秘密鍵」をオフライン環境で厳重に保管します。これにより、PCがウイルスに感染しても、フィッシングサイトに騙されても、ウォレット内の資産が盗まれるリスクを劇的に低減できます。DeFiを利用する際は、PC上のソフトウェアウォレット(MetaMaskなど)とLedgerを連携させることで、最高のセキュリティと利便性を両立できます。これは「保険」ではなく「必須装備」です。

- こんな人におすすめ:

- これから暗号資産やDeFiを始める全ての人

- 大切な資産をハッキングリスクから確実に守りたい方

- 長期的に安心してDeFiの世界で活動したい方

商品F:Trezor (トレザー) シリーズ

- 訴求ポイント: Ledgerと並び、ハードウェアウォレットの二大巨頭として知られるのがTrezorです。チェコ共和国で生まれたTrezorの最大の特徴は、ソフトウェアとハードウェアの両方がオープンソースであること。つまり、その設計図が全世界に公開されており、誰でも脆弱性がないかをチェックできます。この徹底した透明性が、技術者を中心に高い信頼を集めています。「隠すものがない」という自信が、そのセキュリティの高さを物語っています。セキュリティ思想やデザインの好みでLedgerと選ぶのが一般的です。

- こんな人におすすめ:

- オープンソースであることの透明性を重視する方

- 技術的な信頼性を最優先したい方

- Ledgerとは異なる選択肢を検討したい方

まとめ:ブロックチェーンを制する者はDeFiを制す

今回は、DeFiの根幹をなすブロックチェーンの仕組みについて、その構造から核心技術、メリット・デメリット、そしてDeFiとの関係性までを、深く、そして分かりやすく解説してきました。

- ブロックチェーンは「改ざん不可能な分散型台帳」であること。

- ハッシュによるデータの連鎖と、P2Pネットワークによる相互監視がその信頼性を支えていること。

- コンセンサスアルゴリズムが、非中央集権的な合意形成を可能にしていること。

- そして、DeFiはブロックチェーンとスマートコントラクトという土台の上に築かれた金融革命であること。

これらの知識は、あなたをDeFiの世界へと導くための、何よりも強力なコンパスとなるはずです。

しかし、知識は使ってこそ価値があります。本日ご紹介した書籍で体系的に学び、オンライン講座で理解を深め、そしてハードウェアウォレットで資産を守る準備を整える。このサイクルを回すことで、あなたの学習は一気に加速し、単なる傍観者から、自信を持ってDeFiの世界に参加するプレイヤーへと成長できるでしょう。

ブロックチェーンという名の強固な土台は、今あなたの足元に築かれました。さあ、その上で、どのような未来を創造しますか?DeFiの扉は、もうあなたの目の前にあります。

-

-

DeFi学習20ステップ目次

DeFi(分散型金融)の基本から応用までを20ステップで完全解説!ウォレット作成、DEXでの取引、レンディング、イールドファーミング、リスク管理まで、初心者でも着実に知識を習得し、未来の金融テクノロジーを実践的に学べるロードマップです。

続きを見る