概要

2023年6月から施行された暗号資産の「トラベルルール」について、その目的から具体的な影響までを解説したレポートです。日本の取引所は主に「TRUST」(Coincheck等)と「Sygna」(GMOコイン等)の2陣営に分かれ、異なる陣営間の直接送金はできません。

この記事では、送金可否のパターンを明確にし、プライベートウォレットを経由する対策や、ユーザーが取るべき行動を具体的に提案。ルールの本質を理解し、今後の資産運用に活かすための必読ガイドです。

目次

序章

2023年6月1日、日本の暗号資産(仮想通貨)界隈に大きな変化が訪れました。国際的なルールである「トラベルルール」が、日本の暗号資産交換業者にも完全に適用されることになったのです。このルール導入により、「今まで通りに送金できるのか?」「どの取引所となら送金可能なのか?」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、暗号資産を運用・購入するすべてのユーザーが知っておくべきトラベルルールについて、その本質から具体的な影響、そして「どことどこの送金ができて、どことどこの送金ができないのか」という最も重要なポイントまで、徹底的に解説します。単なるルールの説明に留まらず、なぜこのような規制が必要とされたのか、そして私たちユーザーは今後どのように暗号資産と付き合っていくべきか、という視点からも深く掘り下げ、訴求力の高い内容に仕上げました。

トラベルルールとは何か?―すべての暗号資産ユーザーに関わる新常識

まず、トラベルルールの核心を理解しましょう。このルールは、決して暗号資産の取引そのものを禁止するものではありません。

トラベルルールとは、一言で言えば「暗号資産の送金時に、送金元と送金先の情報を取引所間で共有する」という決まりごとです。

これは、銀行の振込をイメージすると分かりやすいでしょう。私たちが銀行で誰かに送金する際、自分の名前や口座番号、そして相手の名前や口座番号といった情報を銀行に提供します。銀行はその情報を正確に記録・伝達することで、不正な資金の流れを防いでいます。トラベルルールは、この仕組みを暗号資産の世界にも適用しようという試みなのです。

なぜ導入されたのか? ― マネーロンダリング対策という世界的要請

このルールの提唱者は、FATF(Financial Action Task Force:金融活動作業部会)という国際組織です。FATFは、マネーロンダリング(資金洗浄)やテロ組織への資金供与(テロ資金供与)を防ぐための国際的な基準作りを担っています。

暗号資産は、その匿名性の高さから、残念ながら犯罪組織の資金移動に悪用されるケースが後を絶ちませんでした。国境を軽々と越えて送金できる利便性が、裏社会にとっては格好の隠れ蓑となったのです。

このような状況を問題視したFATFは、「暗号資産交換業者(VASP)も、従来の金融機関と同等の責任を負うべきだ」として、暗号資産版のトラベルルールを提言しました。これは特定の国だけのものではなく、世界中の国々が足並みを揃えて取り組むべきグローバルスタンダードであり、日本もその要請に応える形で法整備を進め、2023年6月1日の完全施行に至ったのです。

このルールは、暗号資産市場の健全性を高め、投資家が安心して取引できる環境を整備するための重要な一歩と位置づけられています。規制は一見すると不便に感じるかもしれませんが、業界全体の信頼性向上、ひいては暗号資産の価値の安定に繋がる、不可欠な措置なのです。

具体的にどんな情報が通知されるのか?

では、実際に暗号資産を送金する際、どのような情報が取引所間でやり取りされるのでしょうか。主に以下の情報が通知対象となります。

- 送金依頼人(あなた)の情報

- 氏名

- 住所または顧客識別番号

- (日本の場合) 送付人の暗号資産アドレス

- 受取人の情報

- 氏名

- (日本の場合) 受取人の暗号資産アドレス

これにより、A取引所のXさんからB取引所のYさんへ送金された、という流れが明確に記録され、万が一不正が疑われる取引があった場合に、その追跡が可能となります。

【最重要】結局、どことどこの送金ができるのか? ― TRUST vs Sygnaの構図

ここからが本題です。トラベルルールが導入された結果、ユーザーにとって最も大きな影響があったのは、「取引所間の送金可否」です。結論から言うと、すべての取引所間で自由に送金できるわけではなくなりました。

その理由は、トラベルルールに対応するための「通知システム」が、取引所グループによって異なるためです。現在、日本の取引所が採用している主要なシステムは「TRUST」と「Sygna」の2つです。

この2つの異なるシステム間では、原則として直接の暗号資産送金ができません。

あなたの取引所はどっち?主要取引所の採用システム一覧

まずは、ご自身が利用している取引所がどちらのシステムを採用しているかを確認することが不可欠です。

【TRUST (Travel Rule Universal Solution Technology) を採用する主な取引所】

- bitFlyer(ビットフライヤー)

- Coincheck(コインチェック)

TRUSTは、米国の最大手取引所Coinbaseなどが主導して開発したシステムです。

【Sygna (シグナ) を採用する主な取引所】

- bitbank(ビットバンク)

- GMOコイン

- SBI VCトレード

- みんなのコイン

- BITPOINT(ビットポイント)

- BitTrade(旧Huobi Japan)

- LINE BITMAX

- OKCoin Japan

- Zaif

- 楽天ウォレット

- その他多数

Sygnaは、台湾のCoolBitX社が開発したシステムで、日本の多くの取引所がこちらを採用しています。

送金可否の具体的なパターン

上記の分類を踏まえて、具体的な送金の可否をパターン別に見ていきましょう。

【送金可能 ○】 同じシステム間の送金

- TRUST陣営 → TRUST陣営

- 例:Coincheck(コインチェック) から bitFlyer へ送金 → 可能

- Sygna陣営 → Sygna陣営

- 例:GMOコイン

から bitbank へ送金 → 可能

- 例:GMOコイン

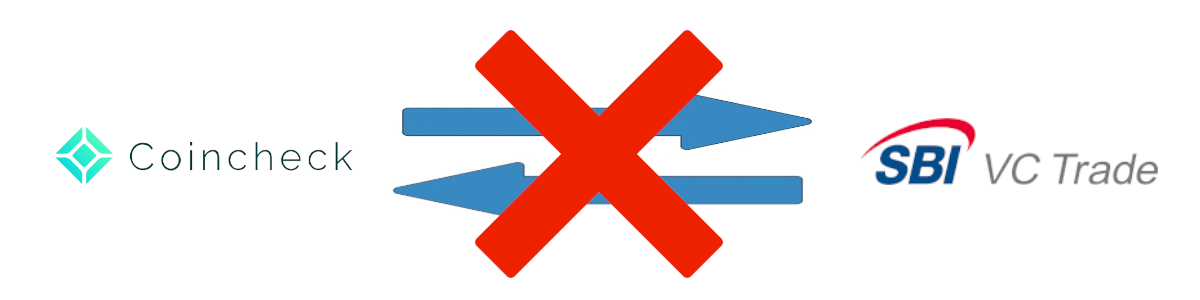

【送金不可 ×】 異なるシステム間の送金

- TRUST陣営 ⇔ Sygna陣営

- 例1:Coincheck (TRUST) から GMOコイン

(Sygna) へ送金 → 不可

- 例2:SBI VCトレード (Sygna) から bitFlyer (TRUST) へ送金 → 不可

- 例1:Coincheck (TRUST) から GMOコイン

これが現在の日本国内におけるトラベルルールの最も大きな壁です。これまでのように、取引所のシステムを意識せずに送金することができなくなりました。

海外取引所との送金はどうなる?

海外取引所への送金、または海外取引所からの受取は、さらに複雑になります。

- 原則: 送金先の海外取引所がFATFの基準を満たし、かつ日本の取引所が採用する通知システム(TRUSTまたはSygna)に対応している必要があります。

- 現状: 大手の海外取引所(Bybit, Binanceなど)は、日本の多くの国内取引所との間で送金が可能となっていますが、取引所や通貨によっては送金が制限される場合があります。

- 注意点: 各取引所は、送金可能な国や取引所を「ホワイトリスト方式」で管理しています。送金前には、必ず利用している取引所の公式サイトで、送金先が対応リストに含まれているかを確認してください。リストにない国や取引所への送金は原則としてできません。

ではどうすればいい?トラベルルール時代の賢い立ち回り方

「異なるシステム間では送金できない」という事実は、多くのユーザーにとって不便なものです。しかし、対策はあります。ここでは、トラベルルール時代を乗り切るための具体的な方法を3つご紹介します。

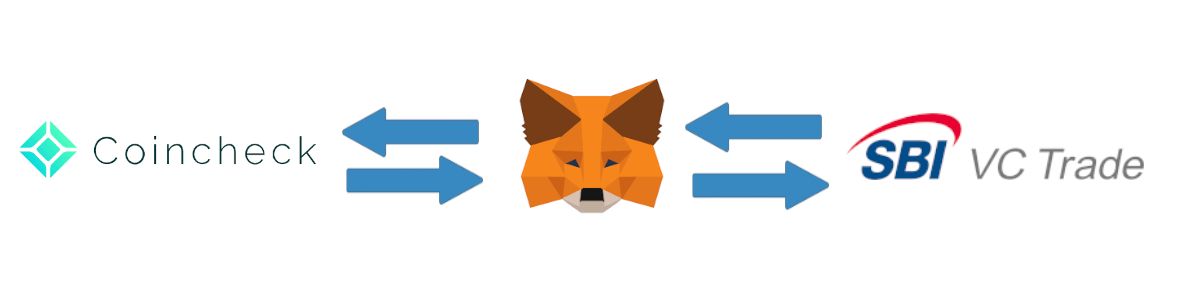

対策:プライベートウォレットを経由する

最も確実かつ一般的な回避策は、MetaMask(メタマスク)に代表されるようなプライベートウォレット(自己管理型ウォレット)を中継地点として利用する方法です。

トラベルルールが直接適用されるのは、取引所(VASP)間の送金です。取引所から自分のプライベートウォレットへの送金、およびプライベートウォレットから別の取引所への送金は、多くの場合、このルールの直接的な制限を受けません。

【具体的手順】

この方法を使えば、TRUST陣営とSygna陣営の間でも資産を移動させることが可能です。

【プライベートウォレット経由の注意点】

- 手数料が2回かかる: 「取引所→ウォレット」「ウォレット→取引所」と2回の送金手続きが必要になるため、ネットワーク手数料(ガス代)が二重にかかります。

- 自己管理の責任: プライベートウォレットは、秘密鍵やパスフレーズをすべて自分で管理する必要があります。これらを紛失したり、盗まれたりした場合、資産を永久に失うリスクがあります。利便性と引き換えに、高度なセキュリティ意識が求められます。

- 取引所側の確認: ウォレットへの送金・からの入金であっても、取引所側で本人確認の追加情報(送金目的、ウォレットの所有者の証明など)を求められるケースが増えています。

対策:利用する取引所を同じシステムに集約する

もしあなたが複数の取引所を使い分けており、それらが異なるシステムに属している場合、これを機にメインで利用する取引所をどちらかのシステムに集約するのも一つの賢い選択です。

例えば、頻繁に日本円の入出金を行う取引所と、アルトコインの取引を行う取引所を、同じSygna陣営のGMOコインとbitbankに揃えておけば、両者間の資金移動はスムーズに行えます。自身の取引スタイルを見直し、最も効率的な取引所の組み合わせを再検討してみましょう。

対策:送金前に必ず公式情報を確認する習慣をつける

トラベルルールに関する各取引所の対応は、日々更新される可能性があります。新しい取引所がTRUSTやSygnaに加盟したり、システム間の連携が進んだり、あるいは特定の通貨の取り扱いが変更になったりすることもあり得ます。

「前はできたから大丈夫だろう」という思い込みは禁物です。暗号資産を送金する前には、必ず送金元・送金先双方の取引所の公式サイトで、最新のトラベルルール対応状況や注意事項を確認する習慣をつけましょう。特に、大きな金額を動かす際には、この一手間がトラブルを防ぐ上で極めて重要です.

トラベルルールの未来と私たちの心構え

トラベルルールの導入は、暗号資産が「怪しいアンダーグラウンドなもの」から「社会的に認められた資産クラス」へと進化していく過程で避けては通れない道です。

このルールによって、犯罪者は暗号資産を悪用しにくくなり、市場全体の透明性と信頼性が向上します。これは、真面目に暗号資産へ投資している私たち一般ユーザーの資産を守ることに繋がります。短期的には送金の不便さや手続きの煩雑さを感じるかもしれませんが、長期的には、より多くの人々や機関投資家が安心して市場に参加できる環境が整い、暗号資産市場の健全な成長を後押しするでしょう。

私たちユーザーに求められるのは、この変化を正しく理解し、受け入れ、そして賢く対応していくことです。なぜこのルールが必要なのかを理解し、自分の資産を守るために必要な知識(プライベートウォレットの管理方法など)を身につけ、常に最新の情報を収集する姿勢を持つこと。それが、これからの暗号資産時代を生き抜くための新しい常識となるのです。

まとめ:この記事の重要ポイント

- トラベルルールは「暗号資産送金時の情報共有ルール」であり、取引の禁止ではない。

- 目的はマネーロンダリングやテロ資金供与の防止であり、市場の健全化に繋がる。

- 日本の取引所は主に「TRUST」と「Sygna」の2陣営に分かれている。

- 【最重要】TRUSTとSygnaという異なるシステム間での直接送金はできない。

- TRUST陣営: bitFlyer, Coincheck(コインチェック)

- Sygna陣営: bitbank, GMOコイン

, SBI VCトレードなど多数

- 対策として、プライベートウォレットを経由する方法が有効だが、自己責任と手数料増が伴う。

- 利用取引所を同一システムに集約するのも賢い選択。

- 送金前には必ず公式サイトで最新情報を確認する習慣が不可欠。

トラベルルールは、暗号資産が黎明期のカオスから成熟期の秩序へと移行するための重要なメルクマールです。この変化の波を乗りこなし、新しい時代の恩恵を最大限に享受するためにも、本記事で得た知識をぜひあなたの資産運用にお役立てください。

広告

仮想通貨デビューなら「SBI VCトレード」で決まり!初心者でも直感的に操作できるスマホアプリで、未来の資産運用をスマートに始めませんか?

最大の注目ポイントは、購入した仮想通貨を“預けて増やす”ことができる「ステーキング」。例えばイーサリアムなら、ただ保有しているだけで年利最大4%もの報酬が期待できます。銀行に眠らせておくだけでは得られない、新しい資産運用のカタチです。

もちろん、東証プライム上場SBIグループならではの鉄壁のセキュリティで、あなたの大切な資産をしっかり保護。安心して始められる環境が整っています。

この絶好のチャンスを逃す前に、まずは「SBI VCトレード」公式サイトをチェック!無料の口座開設から、新しい未来への第一歩を踏み出しましょう。