目次

はじめに

XRPの概要と国際送金における位置づけ

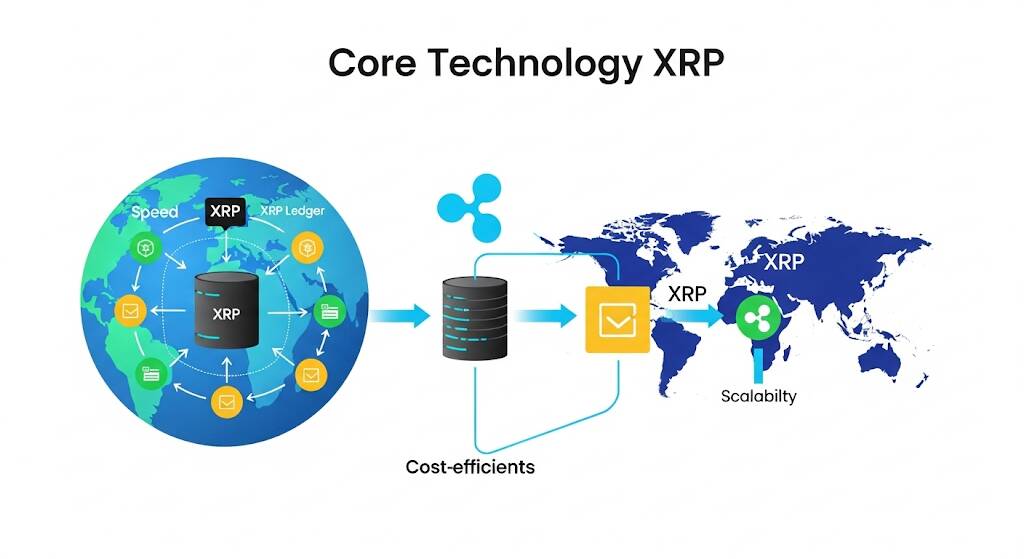

XRP(リップル)は、2012年にリップル社によって開発された暗号資産であり、国際送金に特化したプロジェクトとして広く認識されています 。その主要な目的は、従来の国際送金システムが抱える根深い課題、すなわち「送金速度の遅さ」と「手数料の高さ」を抜本的に解決することにあります 。XRPは、異なる法定通貨間や暗号資産間の橋渡しをする「ブリッジ通貨」としての役割を担い、送金プロセスをシンプルかつ低コストで実現することを目指しています 。

graph TD;

subgraph "ブリッジ通貨としてのXRPの役割"

A[送金元:日本円] --> B(XRP);

B --> C[送金先:米ドル];

endこの暗号資産の特筆すべき点は、すでに多くの大企業や金融機関がその技術を利用しているという実用性の高さです 。これは、他の多くの暗号資産がまだ概念実証や開発段階にある中で、XRPが具体的なビジネスシーンでの採用実績を積み重ねていることを示唆しています。国際送金に特化するという戦略的なポジショニングは、XRPが市場において独自の差別化要因を確立する上で極めて重要です。多くの暗号資産が汎用的なブロックチェーン技術の可能性を追求する中で、XRPは特定の「金融インフラ」としてのニッチを確立しようとしています。この特化戦略は、伝統的な金融機関との連携を容易にし 、将来的に、国際送金市場におけるSWIFTのような既存システムとの競合において、XRPが特定の役割を確立するための強固な基盤を形成すると考えられます。

本レポートの目的と構成

本レポートは、XRPの将来性を多角的に分析し、その技術的基盤、市場での採用状況、規制環境、直面する課題、そして長期的な展望について詳細な評価を提供します。特に、米国証券取引委員会(SEC)訴訟の最新動向や、グローバル金融システムにおけるXRPの役割の変化に焦点を当て、投資家や金融関係者がXRPの将来を理解するための包括的な情報を提供することを目的とします。

XRPの基礎と技術的優位性

XRPとリップル社の関係性

XRPはリップル社によって開発されましたが 、リップル社はXRP Ledger (XRPL) 上のデジタル資産であるXRP自体を単独で管理または保有しているわけではなく、またXRPの発行者でもないことを明確にしています 。リップル社はXRPLエコシステムの主要な貢献者であり、RippleNetという国際送金ネットワークを通じてXRPの利用を促進しています 。この関係性は、XRPがリップル社の製品であると同時に、より広範な分散型エコシステムの一部であるという複雑な性質を示しています。

graph TD;

subgraph "リップル社"

A[Ripple]

end

subgraph "XRP Ledger"

B[XRPL<br>分散型台帳]

end

subgraph "XRP"

C[XRP<br>デジタル資産]

end

A -- "開発貢献・利用促進" --> B;

B -- "上で動作" --> C;

A -- "RippleNetを通じて利用" --> C;XRP Ledger (XRPL)の仕組みとコンセンサスアルゴリズム

XRPは、XRP Ledger (XRPL) と呼ばれる分散型パブリックブロックチェーン上で動作します 。XRPLは、中央集権的な機関が管理せず、ブロックチェーン暗号を用いた分散型システムであると説明されています 。しかし、ビットコインやイーサリアムのような「マイニング」による承認作業は行わず、あらかじめ指名された代表者(バリデータ)による承認作業(PoC: Proof of Consensus / RPCA: Ripple Protocol Consensus Algorithm)を採用しています 。

このコンセンサスメカニズムでは、独立したバリデータノードのグループがトランザクションの有効性を検証し、80%以上の合意をもって承認されます 。この仕組みは、取引確定の高速化と低コスト化に大きく寄与しています 。XRPLは、データの改ざんに耐性を持つブロックチェーン構造を持ち、一度記録されたデータはバリデータの大多数が同意しない限り変更できないように設計されています 。

graph TD;

A[トランザクション発生] --> B{"バリデータノード群"};

B -- "1. トランザクションを検証" --> B;

B -- "2. 80%以上で合意形成" --> C[コンセンサス成立];

C --> D[取引確定・台帳に記録];

style B fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2pxXRPLは「分散型パブリックブロックチェーン」と説明される一方で 、リップル社が管理・運営を行っている点や、バリデータの選定にリップル社の影響があるという批判が存在します 。これは、ビットコインのような完全な非中央集権型とは異なるモデルであり、XRPの「中央集権的」という批判の根拠となっています 。しかし、リップル社CTOは、明確なリーダーシップチームの存在がXRPの中央集権的な管理を意味するものではないと反論しています 。この特性は、意思決定の迅速化やシステムの安定性向上 というメリットをもたらし、大手金融機関との連携を容易にするという実用性とのトレードオフの関係にあります。技術的な分散性(独立バリデータによる合意形成 )と、運営上の集中性(リップル社の影響力 )の間で認識のギャップが生じ得ますが、この構造がXRPの国際送金における効率性と信頼性を高めている側面も考慮されるべきです。

高速・低コスト送金のメカニズムとブリッジ通貨としての機能

XRPの最大の技術的優位性は、その圧倒的な送金速度と低コストにあります 。リップル社の発表によると、XRPの送金速度は平均3.3秒、送金コストは0.00001XRP(約0.05円)とされています 。これは、ビットコインの送金速度(380分)やコスト(10ドル)と比較して、格段に優位性があります 。

XRPは「ブリッジ通貨」として機能し、直接取引が困難な異なる法定通貨間(例:日本円からXRP、XRPから米ドル)や他の暗号資産との交換を可能にし、国際送金プロセスを簡素化します 。これにより、中継銀行を介する従来の複雑な送金経路を短縮し、手数料を大幅に削減できるとされています 。XRPL上の取引コストとして徴収されたXRPはすべてバーンされ、総供給量にデフレ圧力をかけています 。また、ネットワークのスパムやDOS攻撃を防ぐために、取引コストは自動的に調整される仕組みになっています 。このバーンメカニズムは、XRPの供給量を長期的に減少させ、価値を維持する一助となる可能性があります。

graph TD

subgraph "従来の国際送金 (SWIFT)"

A[送金者] --> B[銀行A];

B --> C[中継銀行];

C --> D[銀行B];

D --> E[受取人];

style C fill:#FFC0CB,stroke:#333,stroke-width:2px

end

subgraph "XRPを利用した国際送金 (ODL)"

F[送金者] --> G[金融機関A];

G -- JPYをXRPに交換 --> H(XRP Ledger);

H -- XRPをUSDに交換 --> I[金融機関B];

I --> J[受取人];

end市場での採用と実用化の進展

金融機関・企業との提携事例

リップル社は、国際送金ネットワーク「RippleNet」を通じてXRPの利用を促進しており、世界中の多くの金融機関や企業がこれを活用しています 。具体的な提携事例としては、サンタンデール銀行やアメリカンエキスプレスがXRP技術を導入し、国際送金の効率化に貢献しています 。また、送金サービスプロバイダーのMoneyGramもXRPを利用して、送金プロセスの迅速化とコスト削減を実現しています 。国内ではSBIホールディングス、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループといった大手金融機関が提携先に名を連ねています 。さらに、アフリカの決済企業Chipper Cashやアメリカの金融機関Bank of Americaもリップルの技術を活用しています 。Euro Exim Bankは、銀行として初めてXRPを利用したxRapid(現在のODL)を採用し、その効果を報告しています 。

これらの実用化の進展は、XRPの信頼性を高める上で極めて重要です。多くの暗号資産がまだ概念段階にある中で、XRPは具体的な利用事例を持つことで、その技術が現実世界の問題解決に貢献できることを示しています 。金融機関との提携は、XRPの技術的信頼性だけでなく、厳格な規制遵守への取り組みを示すものであり、国際送金市場での地位確立に向けた重要なステップとなります。

国際送金以外のユースケースとXRPLエコシステムの拡大

XRP Ledgerは、国際送金に加えて多様なユースケースへの応用が進められています。これには、XRPを利用した貸付、保険、証券取引などの新しい金融サービスの開発 、不動産や貴金属などの資産をデジタル化して取引するプラットフォームでのXRPの利用(トークン化) 、そしてオンラインコンテンツの支払いなど小額決済(微小決済) が含まれます。また、XRPLはNFT(非代替性トークン)の発行と管理もサポートしており 、デジタルアートやコレクティブルの分野にも応用範囲を広げています。

特に注目されるのは、機関投資家向けのDeFi(分散型金融)インフラの強化です 。XRPLでは、KYC(本人確認)認証などユーザーの特定基準を証明する「クレデンシャル」機能と「分散型識別子(DID)」を組み合わせることで、規制に準拠した「パーミッション型DEX(分散型取引所)」の構築が可能になります 。これにより、金融機関は特定の「クレデンシャル」を要求する安全な取引環境をXRPL上に構築できるようになります。さらに、株式や債券などのトークン化をより柔軟に行うための新トークン規格「マルチパーパストークン(MPT)」の実装 や、レンディングプロトコルの提供 も進められています。これらの機能強化は、国際送金に加えて、DeFiやRWA(Real World Assets:現実資産)トークン化といったより広範なデジタル金融領域へのXRPの価値提案を強化するものです 。規制に準拠したDeFi環境の構築は、機関投資家の参入を促し、XRPLの採用を加速させる重要な要素となります。

リップル社は、RippleX(旧Xpring)というイニシアチブを通じてXRPLエコシステムの発展を積極的に支援しています 。これは、開発者助成金プログラムやAPI/SDK、テストネット、エクスプローラといった様々なツールの提供を通じて、開発者がXRPやXRPLを活用したアプリケーションを容易に構築できるようにすることを目的としています 。多様なユースケースへの対応と開発者支援は、XRPの長期的な持続可能性を高める上で不可欠な要素です。

mindmap

root((XRPLエコシステムの拡大))

国際送金 (ODL)

DeFi (分散型金融)

パーミッション型DEX

レンディングプロトコル

マルチパーパストークン (MPT)

RWAトークン化

不動産

貴金属

NFT

デジタルアート

コレクティブル

その他

小額決済

保険規制環境とSEC訴訟の動向

SEC訴訟の経緯と最新状況

リップル社と米国証券取引委員会(SEC)との間の長期にわたる法廷闘争は、XRPの将来性を評価する上で最も重要な要素の一つです。この訴訟は2020年12月にSECがリップル社を未登録証券販売で提訴したことから始まりました 。

2023年7月、連邦地裁のアナリサ・トーレス判事は、リップル社による一般投資家向けのXRP販売は証券に該当しないとの判断を下した一方で、機関投資家向けの販売については証券取引法違反と認定しました 。この判決を受けて、XRPの価格は一時的に急騰しました 。その後、2024年8月にはリップル社に1億2500万ドルの民事罰金が科せられました 。

2025年3月には、リップル社がSECへの追加上訴を撤回することを示唆し、約4年にわたる法廷闘争が実質的に終結に向かうとの見方が広がりました 。しかし、2025年6月26日、連邦地裁はリップル社とSECが共同で提出した和解申請を却下し、リップル社に対して1億2500万ドルの民事罰金を支払うよう命じました 。判事は、リップル社の提案した和解案を「不十分」と判断しました 。この裁定は、XRPの法的地位が「証券ではない」という部分には変更をもたらさないものの 、訴訟の完全な終結がさらに遅れる可能性を示唆しています。

この訴訟の長期化は、XRP価格の低迷要因の一つとなっていました 。しかし、一部勝訴や和解の動きが報じられるたびに、XRPの価格は上昇を誘発してきました 。訴訟の完全な終結は、XRPの法的明確性を高め、機関投資家の参入障壁を低下させる上で極めて重要であると考えられています 。また、この訴訟は、SECが「ルールによる規制」ではなく「法執行による規制」を進めているという批判を招いており 、その結論は暗号資産業界全体の規制環境に大きな影響を与える可能性があります。

timeline

title SEC vs リップル社 訴訟の経緯

2020年12月 : SECがリップル社を提訴

2023年7月 : 略式判決(リップル社が一部勝訴)<br>「個人向け販売は証券ではない」

2024年8月 : 1.25億ドルの民事罰金が科される

2025年3月 : リップル社が追加上訴の撤回を示唆

2025年6月 : 裁判所が和解申請を却下、罰金支払いを命令XRP ETFの動向と規制環境の変化

XRP現物ETFの承認に向けた動きも、XRPの将来性を左右する重要な要素です。WisdomTreeやBitwiseといった大手企業がXRP現物ETFを申請中であり 、2025年2月には米SECがGrayscaleのXRP現物ETFの審査に入ったと報じられています 。

2025年1月には、暗号資産規制に積極的であった米SEC委員長が交代しており、これがXRP価格にポジティブな影響を与えたとされています 。XRP ETFの承認は、XRPへの資金流入を加速させ、価格に大きな影響を与えることが予想されています 。ETF承認は、伝統的な金融市場からの資金流入を促し、XRP市場の流動性と安定性を高める可能性を秘めています 。また、規制環境の整備は、暗号資産市場全体の成熟度を示す指標となり、より多くの機関投資家が市場に参入するきっかけとなるでしょう 。

XRPの課題とリスク

競合暗号資産・既存決済システムとの競争

XRPは国際送金に特化しているものの、市場には強力な競合が存在します。最も直接的なライバルの一つが、既存の国際銀行間通信システムであるSWIFTです 。SWIFTは長年にわたり国際送金のインフラとして確立されており、その巨大なネットワークと信頼性はXRPにとって大きな障壁となります。XRPは送金速度とコストで優位性を持つものの 、既存システムの信頼性や金融機関の慣習を乗り越え、市場シェアを獲得することは容易ではありません 。

SWIFTは、従来の国際送金が抱える「送金スピード」「コスト」「トレーサビリティ」の問題を解決するため、2017年に「SWIFT gpi(Global Payments Initiative)」を導入しました 。SWIFT gpiは、国際送金の即日着金、手数料の透明化、送金処理の追跡可能性を実現し、リリース後わずか1年ほどで急速に導入が進みました 。現在、4,000以上の金融機関が接続され、50種類以上の通貨をサポートしています 。SWIFT gpiは多くの取引で決済時間を24時間以内に短縮し、透明性を向上させていますが、XRPの数秒という速度には及ばず、依然として中継銀行を介するため手数料もXRPより高くなる傾向があります 。SWIFTは国際送金における銀行間メッセージングを支配していますが、実際に資金を移動するわけではなく、流動性の確保は銀行に依存しています 。

また、IBMはブロックチェーン技術を活用した国際送金ネットワーク「IBM World Wire」を2019年に発表しました 。World Wireは、支払い時のメッセージ交換、クリアリング、セトルメントを単一のネットワーク上で統合するブロックチェーンベースのネットワークとして設計されました 。このネットワークはStellar(ステラ)のブロックチェーン技術を基盤としており、Stellar Lumens(XLM)をブリッジ通貨として利用することで、従来の国際送金システムが抱える時間とコストの問題を解決することを目指していました 。World Wireは、RippleのxRapid(現在のODL)や従来のSWIFTシステムと競合する可能性を秘めていましたが 、2020年後半にIBMはネットワークの運用から、金融機関クライアントや決済プロバイダー向けのサービスアクセラレーターとして学習を適用する方向へと焦点を移し、そのコードをオープンソース化しました 。これにより、World Wireは直接的な競合というよりも、ブロックチェーンを活用した国際送金ソリューションの基盤技術として提供される形となっています 。

暗号資産の領域では、XRPの「兄弟でありライバル」とされるステラルーメン(XLM)が存在します 。XLMも送金に特化しており、両者はこの分野で寡占状態にあると評されることがあります 。さらに、米ドル連動のステーブルコイン(例:リップル社が発行するRLUSD )や、中央銀行デジタル通貨(CBDC)、ビットコインのセカンドレイヤーソリューションなど、様々なデジタル資産や決済システムが国際送金市場の効率化を目指しており、競争は激化しています 。この競争激化は、XRPの普及を阻害する可能性を秘めています。

graph TD;

A[国際送金ソリューション] --> B["XRP (RippleNet)"];

A --> C["既存システム"];

C --> C1["SWIFT gpi"];

A --> D["他のブロックチェーン/デジタル資産"];

D --> D1["Stellar (XLM)"];

D --> D2["ステーブルコイン"];

D --> D3["CBDC"];リップル社によるXRP大量保有の懸念

XRPはすでに上限の1,000億枚が発行されており、新規発行の予定はありません 。しかし、それらが全て市場に出回っているわけではなく、リップル社は計550億XRPを市場に戻すと発表しており、2025年5月時点では半数以上のXRPが市場に流通しています 。

依然としてリップル社が多くのXRPを保有している可能性が高いため、企業判断によるXRPの値下がりを懸念する投資家も存在します 。リップル社によるXRPの大量保有は、価格の安定性に対する懸念材料となり得ます。これは、中央集権的な側面がもたらす価格操作リスクと解釈されることもあり、市場への供給量管理がXRPの価格変動に影響を与える可能性が指摘されています。

市場のボラティリティと価格変動リスク

XRPは法定通貨と比較して価格変動が非常に大きいという特性を持っています 。例えば、2023年7月のSEC訴訟の一部勝訴の報道を受けて、XRPの価格は一日で約2倍に上昇しました 。しかし、2025年1月には中国発のAIスタートアップの台頭によりXRPを含む仮想通貨市場全体で下落が見られ、2025年4月には米関税政策の影響から一時2ドルを下回るなど、激しいボラティリティにさらされています 。

高いボラティリティは、投機的な投資家にとってはハイリターンを期待できる魅力的な側面を持つ一方で 、安定した決済手段としてはリスクとなります。価格変動が激しいと、国際送金における価値の安定性が損なわれる可能性があり、これがXRPの実用的な普及を妨げる要因となることもあります。ただし、2025年6月にはXRPのボラティリティ指標が昨年11月以来の低水準に低下したと報じられており、価格変動の減少を示唆する動きも見られます 。

将来展望と潜在能力

国際送金市場におけるXRPの役割拡大

XRPは、その高速・低コストな送金能力により、国際送金市場において今後さらに重要な役割を担うと期待されています。リップル社のブラッド・ガーリングハウスCEOは、XRPが今後5年以内に国際送金の取引量の14%を占める可能性があると予測しています 。この予測の根拠として、ガーリングハウス氏はSWIFTの国際送金における「流動性」の部分に注目し、XRPがこの流動性をコントロールすることで優位性を確立できると述べています 。従来の銀行送金では手数料が数千円かかり、送金完了まで数日を要するのに対し、XRPを使用すれば数円の手数料で数秒以内に送金が完了します 。XRPの普及が進めば、グローバルな商取引や海外在住の家族への送金なども今まで以上に容易になるため、その将来性は高いと評価されています 。

さらに、リップル社が金融通信メッセージの国際規格であるISO20022の標準化団体に加入したことは、XRPの国際送金における役割拡大に大きく寄与すると考えられます 。これは、DLT(分散型台帳技術)に特化した企業としてはリップル社が初の事例であり、ISO20022の採用は他の金融機関との連携をスムーズにし、相互運用性をさらに強化すると期待されています 。これにより、RippleNetの利便性や参入インセンティブが強まり、参加する金融機関がさらに増える可能性があります。

CBDC(中央銀行デジタル通貨)との統合と金融包摂

リップル社は、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の開発において主要な役割を果たすことを目指しており、2023年5月にはCBDCプライベート台帳を立ち上げました 。このプラットフォームは、中央銀行、金融機関、政府向けに設計されており、CBDCの発行と管理のための信頼性の高い基盤を提供します 。リップル社の技術は、CBDCにおいて高速トランザクションと低コストを実現し、金融包摂の促進にも貢献するとされています 。特に、銀行口座を持たない国民が多い地域において、XRPのウォレットが誰でも作成可能であることは、金融サービスのアクセスを改善する可能性を秘めています 。

日本においても、XRPを金融システムに統合しながらCBDCを開発することで、両方のモデルの強みを活用し、イノベーションを促進し、金融の安定を確保することを目指す戦略が報じられています 。中央銀行によるCBDC発行の動きは、XRP Ledgerの技術的基盤を活かす新たな機会を提供します 。リップル社がCBDC開発で主要な役割を担うことは、XRPの信頼性と利用価値をさらに高める要因となるでしょう。

デジタル資産市場全体への影響とXRPの長期的な位置づけ

XRPは、国際送金という主要な用途に加えて、より広範なデジタル資産市場においてその影響力を拡大していく可能性があります。XRP現物ETFの承認は、XRPへの資金流入を加速させ、世界のXRP関連ETFの運用資産が9億5000万ドルに達するなど、すでにその兆候が見られます 。ETFの承認は、伝統的な金融市場からの機関投資家の参入を促し、XRP市場の規模を拡大させるでしょう 。

リップル社は、RWA(現実資産)のトークン化事業にも注力しており 、不動産や貴金属などの現実資産をデジタル化してブロックチェーン上で取引する新たな金融サービスの基盤となる可能性を秘めています 。また、リップル社のIPO(新規株式公開)の可能性も議論されており 、これが実現すれば、XRPの認知度と信頼性がさらに向上するかもしれません。

XRPL自体の技術的進化もXRPの長期的な位置づけに影響を与えます。XRPLのプログラム機能強化が発表されており 、イーサリアムバーチャルマシン(EVM)との互換性を持つサイドチェーンも開発されています 。これらの技術的進化は、開発者の参入を促し、XRPLエコシステムの多様性を高めることで、XRPが単なる送金トークンに留まらない、より広範なデジタル金融インフラの基盤となる可能性を秘めています 。

アナリストの間では、XRPの将来価格について楽観的な予測も存在します。一部のアナリストは、リップルとSECの訴訟終結を前提に、XRPが2030年までに10ドルに達する可能性を指摘しています 。また、スタンダードチャータード銀行は、XRPが国際送金や通貨間決済といった分野で急速に利用が広がっている点を強みとして挙げ、2025年末には5.5ドルに達する可能性も予測しています 。これらの要素が複合的に作用し、XRPの長期的な価値向上に寄与すると考えられます。

結論

XRPの将来性は、その独自の技術的優位性、すなわち高速かつ低コストな国際送金能力に強く依存しています。XRPLのコンセンサスアルゴリズムとブリッジ通貨としての機能は、従来の国際送金システムが抱える課題に対する効果的な解決策を提供します。金融機関や企業との具体的な提携事例が示すように、XRPはすでに実用化の段階に進んでおり、その信頼性を着実に高めています。

米国証券取引委員会(SEC)との訴訟の動向は、XRPの市場価値と法的明確性に大きな影響を与えてきました。訴訟の完全な終結とXRP現物ETFの承認への期待は、XRPの法的・市場的地位を強化し、より広範な機関投資家の参入を促す重要な転換点となるでしょう。

国際送金市場でのシェア拡大に加え、XRP Ledgerエコシステムの拡大は、DeFi、RWAトークン化、そして中央銀行デジタル通貨(CBDC)との統合といった多角的な領域でのXRPの役割深化を示唆しています。リップル社がCBDC開発で主要な役割を担い、既存の金融システムとの相互運用性を高める取り組みを進めることは、XRPが単なる暗号資産を超え、次世代のグローバル金融インフラとしての役割を担う可能性を秘めていることを示唆しています。

一方で、SWIFTやステラルーメンといった競合との激しい競争、リップル社によるXRPの大量保有がもたらす価格への潜在的影響、そして市場のボラティリティといった課題も依然として存在します。これらのリスクに対する戦略的な対応が、XRPの長期的な成長と持続可能性を左右する重要な要素となるでしょう。

総合的に見ると、XRPは既存の金融システムと進化するデジタル資産市場の橋渡し役として、その独自の立ち位置を確立しつつあります。技術的な強み、実用化の進展、そして規制環境の明確化に向けた動きが、XRPの将来性を支える主要な要因であり、今後の動向が引き続き注目されます。